近年、AR・VR技術は目覚ましい進化を遂げ、エンターテイメント分野だけでなく、様々な分野で活用されています。しかし、医療分野におけるAR・VR技術の活用と聞くと、Vtuberやイベントライブのようなイメージを持つ方が多いのではないでしょうか。

実は、医療現場においてもAR・VR技術は積極的に取り入れられ、教育、診断、治療など、多くの課題解決に貢献しています。

この記事では、AR・VR技術が医療分野においてどのような目的で、どのように活用されているのかを、具体的な事例と共に詳しくご紹介していきます。

- AR/VRの前提知識

- 医療分野でのAR/VRの事例

AR/VRとは何か?

ここではARとVRの前提知識について解説していきます。

AR(拡張現実)について

ARとは、私たちが生活している現実世界に、デジタル情報をシームレスに重ね合わせる技術です。

スマートフォンやタブレット、XRグラスなどのデバイスを通して、目の前に見える現実世界の風景に情報やオブジェクトを映し出すことで、現実世界を拡張し、より豊かな体験を提供します。

AR技術の特徴は以下の4つです。

- 現実世界を拡張する点

- スマートフォンやタブレット、ARグラスなどで利用可能な点

- 情報やオブジェクトをリアルタイムに表示できる点

- 双方向での体験をすることができる点

これらの特徴は、本記事で解説する医療分野以外にも製造業や建築業などでも役に立っています。

VR(仮想現実)について

VRとは、コンピュータで作り出された仮想空間に、まるで自分が入り込んだかのような感覚を体験できる技術です。VRヘッドセットを装着することで、360度パノラマ映像や立体音響を通して、まるで実際にそこにいるかのような臨場感を味わえます。

- 仮想空間に没入することができる

- VRヘッドセットが必要

- 360度のパノラマ映像や音響を体験することができる

AR・VRの医療教育における活用事例

ここからはAR・VR技術が医療教育においてどのように活用されているのか、具体的にみていきます。

- 解剖学教育

- 手術シミュレーション

- 心肺蘇生のトレーニング

解剖学教育

AR・VR技術を用いた解剖学教育では、学生は3Dモデルで人体構造を立体的に学ぶことができます。そのため、従来の教科書や図面では理解しづらかった複雑な構造も、AR・VRであれば様々な角度から観察したり、内部構造を透視したりすることが可能です。

現在では、医師に限らず看護実習生への研修等への導入が進んでいます。

- 事例①|「HoloAnatomy® Software Suite」

- 事例②|「Holoeyes Edu」

事例①|「HoloAnatomy® Software Suite」

アメリカオハイオ州にあるケース・ウェスタン・リザーブ大学では、3Dの解剖学授業を実施しました。このAR技術を活用することで、神経系や循環系などの「見えにくい」解剖学的構造を視覚化し、学びに繋げます。

事例②|「Holoeyes Edu」

2021年4月より、佐賀大学医学部看護学科の解剖生理学の副教材として「Holoeyes Edu」が導入されました。こちらは、医療教育クラウドサービスです。

まず、CT・MRIなどから汎用画像診断装置ワークステーションにて書き出した人体の3Dデータを、VRとして3D空間で表示します。

3Dデータと講師の動き、音声を記録・再生することによって教育コンテンツを作成し、医療教育に活用されます。このサービスは非対面・非接触で可能であり、コロナ禍でも授業を継続させるとともに反復学習効果も上がることが期待されています。

▶佐賀大学医学部看護学科「Holoeyes Edu」導入内容

▼関連記事

看護学生による VR アプリ【Holoeyes XR】を用いた 解剖生理学のアクティブラーニング

手術シミュレーション

VR技術を用いた手術シミュレーションでは、医療従事者は実際の患者を傷つけることなく、安全かつ効果的な手術方法を習得することが可能です。また、バーチャル空間で手術手順を繰り返し練習することで、医療技術の向上や緊急時の対応能力の訓練などに役立てることができます。

- 事例①|内視鏡手術VRシミュレータ

- 事例②|眼科手術用シミュレータ

- 事例③|上部・下部消化管内視鏡シミュレータ

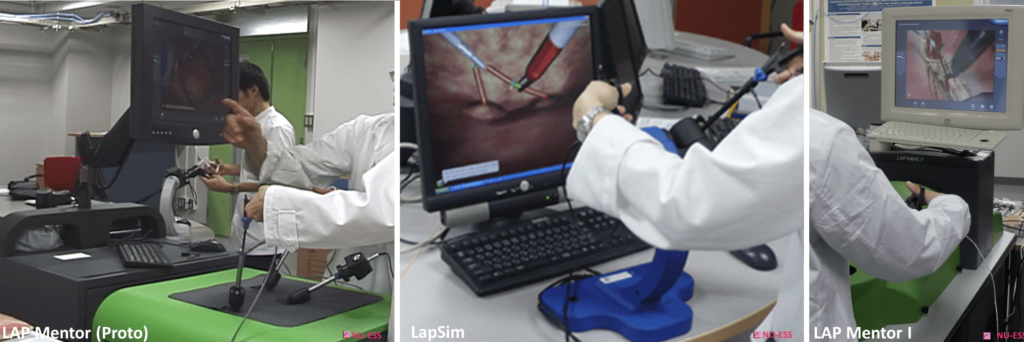

事例①|内視鏡手術VRシミュレータ

画像:VR Simulator|名古屋大学メディカルxRセンターより引用

内視鏡手術シミュレータは下記のような構成になっています。

| 入力システム | 両手の手術器具デバイスカメラデバイスフットペダル |

| シミュレーションシステム | PC本体 |

| 出力システム | 視覚ディスプレイのモニターとスピーカー触覚が表示される手術器具デバイス |

このシミュレータは内視鏡手術における基本動作の教育に活用されています。左右の手の協調運動、力の調節や医療器具の回旋の練習などに役立っています。初心者だけではなく、熟練者の技術向上の効果も期待されます。

事例②|眼科手術用シミュレータ

ARは眼科手術用シミュレーターとして活用され、白内障手術や網膜硝子体手術のトレーニングに役立ちます。また、将来的には遠隔手術支援の可能性も期待されており、技術のある医師が不足している地域でも高度な手術を受けられるようになるかもしれません。

画像:VR Simulator|名古屋大学メディカルxRセンターより引用

事例③|上部・下部消化管内視鏡シミュレータ

上部・下部消化管の内視鏡検査において、気管支内視鏡の挿入は重要な技術です。この技術を、ARを活用してトレーニングすることができるのが、上部・下部消化管内視鏡シミュレータ「Accutouch」です。VR技術を使用し、模擬内視鏡でハンドル操作の訓練ができます。

画像:VR Simulator|名古屋大学メディカルxRセンターより引用

▼参考リンク

VR Simulator|名古屋大学メディカルxRセンター

月間1000人以上の医師が使う VR手術シミュレーション「Osso VR」

心肺蘇生術のトレーニング

AR技術は、心肺蘇生術のトレーニングにも活用されています。胸部圧迫の深さや速度をリアルタイムにフィードバックすることで、より効果的な訓練が可能になります。

事例|心肺蘇生AR

心肺蘇生ARは、AR技術を活用したアプリケーションです。任意の場所に心停止傷病者のアバターを表示させ、胸骨圧迫やAED操作など、一次救命処置の一連の動作を学習できます。問題形式も選択できるため、訓練や教育アプリとしても活用可能です。

▼参考リンク

拡張現実(AR)技術を用いた心肺蘇生訓練用スマートフォンアプリ「心肺蘇生 AR」の開発

心肺蘇生訓練アプリを開発|PRTimes

AR・VRの医療診断における活用事例

続いては、AR・VRが医療診断においてどのように活用されているのかをみていきます。

- ARを用いたCT画像解析

- VRを用いた遠隔診断

ARを用いたCT画像解析

患者に対して、症状の詳細を伝えるためにAR技術が活用されています。医師はCT画像に3Dモデルを重ね合わせ、患者の病状をより詳細に把握することができます。こうすることで、従来の2D画像では見逃してしまいがちな病変なども、ARであれば立体的に観察することができ、より精度の高い診断を可能にします。

事例|「ProjectDR」

カナダのアルバータ大学の研究チームによって「ProjectDR」という技術が開発されました。この技術は、患者の身体の表面に、臓器や骨格などの体内の映像を重ねて表示することを可能にしました。身体の向きや動きに連動して映像も変化するため、体内が見えているかのように感じられる仕組みです。

この技術を活用し、誤診の確率を低くすることが期待されています。

▼参考リンク

医療分野におけるAR/VRの活用|効果や活用事例、展望を解説

ProjectDR

VRを用いた遠隔診断

VR技術を活用した遠隔診断により、離島や医療従事者不足の地域でも、患者はVRヘッドセットを装着することで、あたかも専門医が目の前にいるかのように診察を受けることができ、時間や場所の制約を受けずに質の高い医療を受けることが可能になりました。

事例|「INA Health Mobility」

画像:モバイルクリニック事業より引用

長野県伊那市が実施する「INA Health Mobility」は、オンライン診療のための専用車両です。看護師が患者宅を訪問し、車内でビデオ通話を使用したオンライン診療を行う新しい医療提供形態です。

問診に加え、5Gの強みを活かして、看護師が当てた聴診器から遠隔にいる医師がその心音を聞くことができます。

AR・VRの治療における活用事例

次に、AR・VRの治療においてどのように活用されているかをみていきます。

- ARを用いた遠隔手術

- VRを用いた遠隔診断

ARを用いた遠隔手術

AR技術は、手術の革新をもたらしました。医師は患者の体内を可視化しながら手術を行うことができ、より精度の高い手術が可能になります。さらに、専門知識を持つ医師が遠隔地にしかいない場合でも、AR技術を活用して執刀医に対して遠隔で指示を出すことも可能になり、医療格差の解消にも貢献しています。

事例①|「Proximie」

「Proximie」はイギリスで開発されたAR手術支援システムです。遠隔地の外科医が、手術中の執刀医にリアルタイムで指示や情報を提供し、手術をサポートします。

具体的には、遠隔地の医師はARヘッドセットを装着し、手術室の様子を360度パノラマ映像で確認しながら、執刀医の視界に直接指示や情報を反映します。これにより、切開箇所や注意すべき部位などをリアルタイムで伝えることができます。

「Proximie」は、医療格差の解消や専門医不足の地域への医療提供に貢献することが期待されています。

▼参考リンク

「Proximie」

事例②|「STAR」

「STAR」を利用すると、遠隔地の専門医がARを通して現地の執刀医と視界を共有し、大型タッチパネル上で患者の切開箇所などに直接ラインを引いたり指示を出したりすることで、手術をサポートできます。

▼参考リンク

「STAR」

VRを用いたリハビリ

VR技術を活用することで、VR空間でゲームや運動を楽しみながら、機能回復を目指すことができます。

従来のリハビリテーションでは、単調な運動の繰り返しが多く、患者さんにとって辛い経験となりがちでした。

しかし、VRならバーチャル世界で様々なアクティビティを体験でき、楽しみながらモチベーションを維持し、リハビリテーションに取り組むことが可能です。

事例|「mediVRカグラ」

「mediVRカグラ」は、VR技術を活用した、楽しみながらリハビリができる医療機器です。仮想空間上で狙った位置に手を伸ばす動作(リーチング)を繰り返すことで、姿勢バランスや認知機能を鍛えられます。5種類のゲームをご用意しており、飽きずに続けられる工夫がされています。

▼参考リンク

仮想現実(VR)技術を用いたリハビリテーション治療の最前線

精神科治療

VR技術は、統合失調症などの精神科治療において、患者さんが仮想空間で様々な体験をすることで、不安や恐怖の克服、社会復帰に向けた訓練を支援する新たな可能性を創出しています。

事例|「FACEDUO」

「FACEDUO」は、統合失調症患者の社会復帰を支援する精神科治療プログラムです。VR映像でコンビニや職場などの日常場面をリアルに再現し、患者さんが当事者体験をすることで、状況理解を深め、支援者との円滑なコミュニケーションを促進します。

▼参考リンク

FACEDUO(フェイスデュオ)

AR・VRの医療分野における今後の動向

最後に、AR・VR技術の医療分野は今後どのようになっていくのでしょうか。今後の動向について解説していきましょう。

- AR・VRが医療分野で抱える課題点

- AR・VRが医療分野における将来性

AR・VRが医療分野で抱える課題点

現在、AR・VRの医療分野が抱える課題点は2点です。

- 課題点①|コストと技術的なハードル

- 課題点②|医療従事者への認知度と理解度

課題点①|コストと技術的なハードル

AR・VR技術を医療現場に導入するには、高性能な機器やソフトウェアが必要となります。これらの機器やソフトウェアは高価であり、導入コストが大きな課題となります。

また、AR・VR技術を効果的に活用するためには、高度な技術力が必要です。医療従事者がAR・VR機器を操作したり、AR・VRコンテンツを開発したりするためには、専門的な知識やスキルが必要となります。

さらに、AR・VR技術を医療現場に導入する場合、既存の医療システムとの連携も必要となります。AR・VRシステムと医療システムをシームレスに連携させるためには、高度な技術力が必要です。

課題点②|医療従事者への認知度と理解度

AR・VR技術は比較的新しい技術であり、医療従事者への認知度や理解度がまだ十分ではありません。AR・VR技術が医療現場にどのように活用できるのか、具体的なイメージが湧かない医療従事者も多くいます。

また、AR・VR技術を実際に活用した経験のある医療従事者が少ないことも課題です。AR・VR技術の有効性を実感できる機会が少ないため、導入に積極的な医療従事者が少ないのです。

これらの課題を克服するためには、AR・VR技術に関する情報提供や教育研修を積極的に行う必要があります。医療従事者に対してAR・VR技術のメリットやデメリットを分かりやすく説明し、実際に体験できる機会を増やすことが重要です。

AR・VRが医療分野における将来性

医療分野におけるAR・VR技術は、課題を抱えながらも高い将来性を秘めています。

市場規模は今後5年間で約3.5倍の97億ドル近くに達すると予測されており、他の分野と比較しても急速な成長が見込まれます。

まとめ

この記事では、AR/VR技術の医療分野における活用事例を紹介しました。

医療分野ではさまざまな場面でAR/VR技術が活用されていることがおわかりいただけたかと思います。

palanについて

本メディアを運営しているpalanではARの企画・制作も行っております。

ARに関することならお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら:https://studio.palanar.com/contact