スタンプラリーと聞くと、紙の台紙を持って観光地や商業施設を巡る光景を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。近年、この従来の手法にAR(拡張現実)技術を組み合わせた「ARスタンプラリー」が注目を集めています。

ARスタンプラリーと一口に言っても、その種類や実現方法は多岐にわたります。この記事では、ARスタンプラリーの基本的な仕組みから、費用相場、作り方、そして成功事例まで解説します。

ARスタンプラリーとは?

ARスタンプラリー(ARデジタルスタンプラリー)とは、スマートフォンやタブレットのカメラを通して現実世界にARコンテンツ(スタンプ、キャラクター、エフェクトなど)を出現させるコンテンツが体験できる、特定の場所を巡る体験型イベントです。参加者は、指定された場所でスマートフォンのカメラをかざし、ARコンテンツを楽しみながらスタンプを集めていきます。

従来の紙のスタンプラリーとは異なり、非接触でエンターテイメント性が高く、デジタルならではのデータ収集やリアルタイムな情報提供が可能な点が大きな特徴です。

なぜ今、ARスタンプラリーが注目されているのか?

近年、観光地やイベント、商業施設などでのARスタンプラリーの導入が進んでいます。その背景には以下のような要因があげられます。

1. AR技術の浸透

ARは、ポケモンGOの大ヒットを機に多くの人々に知られるようになりました。企業のプロモーションやエンタメなど多くの場面で活用され、一気に身近な技術となりました。ARスタンプラリーも、誰でも簡単に参加できるイベントとして定着しました。アプリ不要のWebARの登場も、この流れを加速させています。

2. 従来のスタンプラリーの課題を解決

従来の紙のスタンプラリーは、シンプルで親しみやすい一方で、いくつかの課題を抱えていました。スタンプ台の設置・管理コストや、台紙の印刷コストなどの問題です。また、単にスタンプを押すだけでは、特に若年層にとって物足りなさを感じることもありました。

ARスタンプラリーは、これらの課題を解決する新しい手法として注目されています。スタンプを「押す」から「ARを体験する」に変えることで、参加者は単なるスタンプ収集以上の、インタラクティブで記憶に残る体験を得ることができます。

ARスタンプラリーの導入メリット

ARスタンプラリーには、従来のスタンプラリーにはない多くのメリットがあります。

- 高いエンゲージメント: スタンプを押すだけでなく、ARキャラクターと記念撮影をしたり、アニメーションを見たりすることで、参加者の体験価値が向上し、イベントへの没入感が高まります。

- 非接触・非対面: アプリやWebブラウザで完結するため、スタンプ台や紙の台紙に触れる必要がなく、衛生的です。

- データ活用: 参加者の行動履歴や属性データなどをデジタルで取得できるため、イベントの効果測定や今後のマーケティング施策に活かせます。

- 周遊促進と集客: スタンプ設置場所を分散させることで、参加者の広範囲な移動を促し、各スポットへの集客につなげられます。

- 印刷・設置コストの削減: 紙の台紙やスタンプ台、ポスターなどの印刷・設置コストを削減でき、環境にも配慮できます。

- SNSでの拡散効果: ARで撮影したユニークな写真や動画はSNSで共有されやすく、イベントの自然な拡散が期待できます。

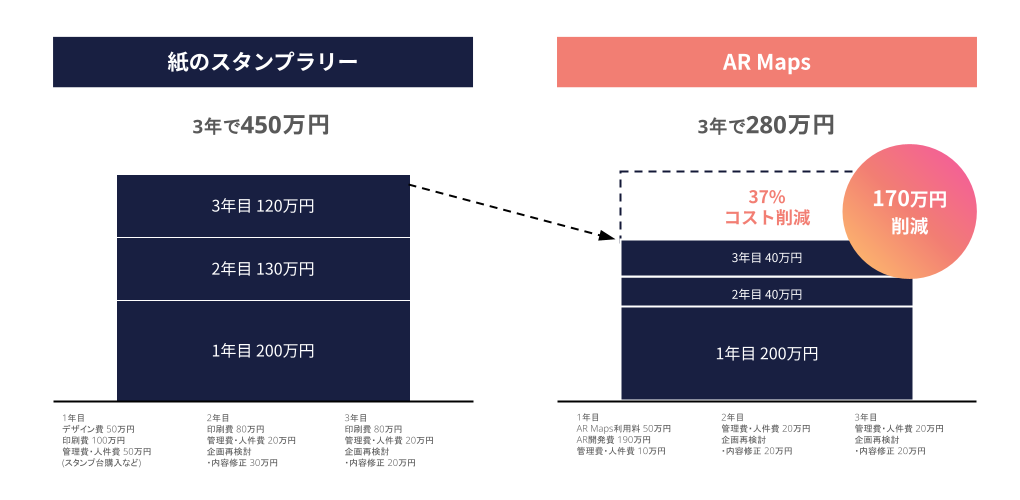

例えば、以下のような場合なら170万円のコストを削減することができます。

※実案件の実績値ではなく、シミュレーションの数字になります

ARスタンプラリーが向くシーン・業種

ARスタンプラリーは、様々な目的や場面で活用できます。

観光地・自治体

地域の歴史的スポットや美しい景観にARキャラクターや歴史上の人物を出現させ、周遊を促し、観光客の思い出作りをサポートします。

商業施設・商店街

https://studio.palanar.com/works/work-nakata-ginza-stamprally

施設内の特定の店舗や場所にARスタンプを設置することで、顧客の回遊率を高め、各店舗への立ち寄りを促進します。

景品にクーポンを設定することで、購買に繋げることもできます。

公共交通機関

鉄道会社やバス会社が、駅や沿線の主要スポットを巡るARスタンプラリーを実施することで、移動そのものをエンターテイメントに変え、利用促進や沿線地域の活性化につなげます。

イベント・展示会

https://palan.co.jp/news/InterBEE2024_report

会場内の各ブースや展示コーナーにARスタンプを設置することで、来場者の回遊を促し、各ブースへの立ち寄りや滞在時間を延ばすことができます。

美術館・博物館

展示物とARコンテンツを組み合わせることで、来場者がより深く、楽しく作品を理解できるようになります。

教育

歴史や科学のテーマにARを取り入れることで、学習意欲を高めるインタラクティブな体験を提供できます。

ARスタンプラリーの仕組み

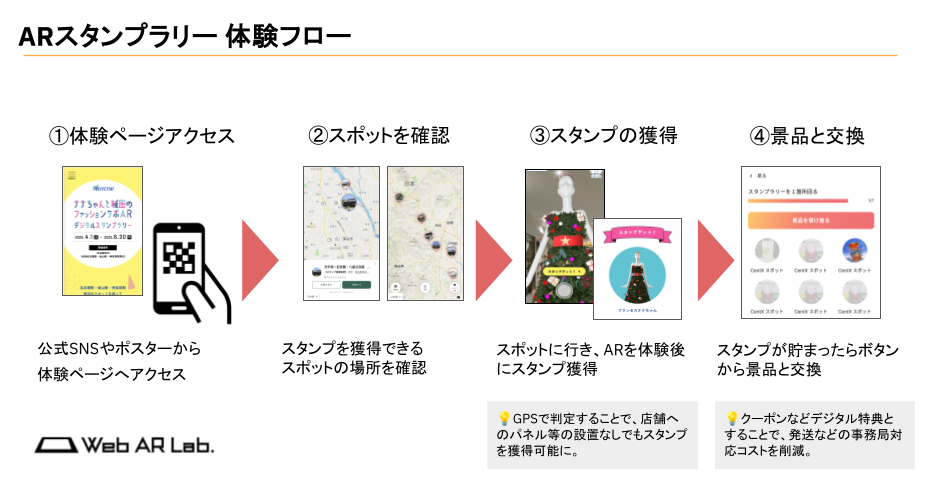

体験フロー

一般的なARスタンプラリーの体験フローは以下の通りです。

- サイト/アプリへアクセス: イベントポスターやウェブサイトに掲載されたQRコードをスマートフォンで読み込みます。

- 起動: アプリをインストールするか、Webブラウザ上でAR体験を開始します。

- AR体験: 指定された場所でカメラをかざすと、ARコンテンツが出現します。

- スタンプ獲得: ARコンテンツを体験すると、スタンプが獲得できます。

- 特典獲得: すべてのスタンプを集めると、景品やクーポンなどの特典がもらえます。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ARの種類

ARスタンプラリーを実施するには、大きく分けてWebARとアプリARの2種類があります。

WebAR(ウェブAR)

WebARは、専用のアプリをインストールすることなく、スマートフォンのWebブラウザ上でARを体験できる技術です。QRコードを読み込んだり、URLにアクセスするだけでARコンテンツが表示されます。

- メリット:

- 手軽さ: アプリのダウンロードや登録の手間がないため、ユーザーがすぐに参加できます。

- 高い参加率: ユーザーの心理的ハードルが低く、イベントへの参加率向上につながります。

- 低コスト・短納期: アプリ開発に比べて開発コストが抑えられ、短期間でリリースできることが多いです。

- デメリット:

- 機能の制限: ネイティブアプリに比べて利用できる機能(プッシュ通知、オフライン利用など)が限られる場合があります。

- パフォーマンス: デバイスや通信環境によって動作が不安定になる可能性があります。

アプリAR

アプリARは、App StoreやGoogle Playストアから専用のアプリをダウンロードして利用する形式です。

- メリット:

- 機能の自由度: 高度な機能(GPSを活用した正確な位置情報、オフラインでの利用、プッシュ通知など)を実装できます。

- 高いパフォーマンス: デバイスの性能を最大限に活用できるため、複雑な3Dモデルや滑らかなアニメーションも安定して表示できます。

- デメリット:

- ユーザーの手間: アプリのダウンロードが必要となり、参加へのハードルが高くなります。

- 高コスト・長納期: 新規にアプリを開発する場合、開発コストや時間がWebARに比べて大幅にかかります。

どちらの方式を選ぶかは、イベントの目的やターゲット層、予算によって判断することが重要です。

スタンプの取得方法

スタンプの取得方法は、主に以下の3種類があります。

1. 画像認識

特定の画像(ロゴ、イラスト、QRコードなど)をマーカーとして認識し、スマートフォンのカメラで読み取るとARコンテンツを表示する方法です。

- メリット: 精度の高いAR体験が可能で、電波状況に左右されにくい。

- デメリット: 物理的なマーカーの設置が必要。

2. GPS

スマートフォンのGPS情報を利用し、指定された場所にユーザーが到達し、ブラウザやアプリでボタンを押すとスタンプを付与する方法です。

- メリット: マーカーの設置が不要で、広範囲での実施が可能。

- デメリット: GPSの精度に依存するため、ビル街や室内では位置がずれやすい。

3. VPS

「VPS(Visual Positioning System)」とは、画像認識の技術等を用いて現実世界の位置合わせを行うことにより、端末がある場所や向きを特定する技術です。

- メリット: 物理的なマーカー不要で、GPSよりも精度の高い位置認識が可能。

- デメリット: 事前に建物のスキャンや3Dマップの作成が必要で、コストと時間がかかる。

VPSについてはこちらの記事をご参照ください。

1の画像認識と2のGPSを組み合わせて実施することも可能です。それぞれメリット・デメリットがあるため、電波状況や予算に合わせて適切に選択することが重要です。

また、クイズやアンケートに答えるとスタンプを取得できるようにすることで、地域についての理解を深めたり、参加者の情報を集めたりすることもできます。

表示できるARコンテンツ

各スポットや、達成報酬としてARコンテンツを表示することができます。コンテンツの種類によって、提供できる体験が異なります。

フォトフレーム

記念写真が撮れるARフォトフレームは、手軽に楽しめるコンテンツです。イベントのテーマに沿ったデザインにすることで、参加者がイベントの思い出を形に残しやすくなります。撮影した写真はSNSでの共有を促し、自然な形でイベントの拡散につながります。

3Dコンテンツ

キャラクターやオブジェクトを現実世界に重ねて表示する3Dコンテンツは、ARスタンプラリーの醍醐味とも言えます。単に3Dモデルを配置するだけでなく、アニメーションやサウンドを追加することで、まるでキャラクターがその場にいるかのような没入感の高い体験を提供できます。

動画・アニメーション

特定の場所で動画やアニメーションを再生するコンテンツです。例えば、ARスタンプを獲得すると、キャラクターが動き出す短編アニメーションが再生されたり、その場所の歴史を解説する動画が流れたりします。物語性を持たせることで、参加者の興味を引きつけ、次のスタンプへ向かう動機付けにもなります。

ARスタンプラリー実施に必要なもの

開催に必要なもの

ARスタンプラリーを実施するためには、企画から運用まで、いくつかの重要な要素を準備する必要があります。ここでは、開催に不可欠なものを具体的に解説します。

1. ARシステム

ARスタンプラリーの中心となるのが、ARシステムです。WebARもしくはアプリARなどで、ARやマップを配信するためのシステムを用意します。(※おすすめツールについては後述します)

2. ARコンテンツ

ユーザーが実際に体験するARコンテンツは、イベントの面白さを決める重要な要素です。

3Dモデル、フォトフレーム、動画・アニメーションなど、各スポットで体験できるARコンテンツを用意します。

3. 開催場所

スタンプを設置する開催場所は、イベントのルート設計に直結します。

- GPSを利用する場合: 公園など、やや広域なエリアも対象とできます。

- 画像認識を利用する場合: 物理的なマーカーを設置できる場所(例:お店の看板、美術館の展示物、駅構内など)が必要です。

参加者が迷わず楽しめるよう、ルートの分かりやすさや、各地点の安全性も考慮して場所を選定することが重要です。

4. 告知物

どんなに素晴らしいARスタンプラリーでも、参加してもらえなければ意味がありません。イベントの存在を広く知らせるための告知物が必要です。

- ポスター・チラシ: 開催場所に掲示し、イベントの概要と参加方法を分かりやすく伝えます。

- ウェブサイト・SNS: 詳細情報や最新情報を発信します。QRコードを掲載して、告知サイトへの直接的な導線を作るのが一般的です。

ターゲット層に合わせた告知方法を選ぶことで、より効果的に集客できます。

5. 景品・特典

ARスタンプラリーの最後まで参加してもらうためのモチベーションとなるのが景品・特典です。

景品の例:

- クーポン: スタンプをすべて集めた参加者に、商業施設で使えるクーポンを配布します。

- 限定グッズ: イベントオリジナルの限定グッズをプレゼントし、参加者の収集意欲を刺激します。

- 抽選: スタンプをコンプリートした人の中から抽選で豪華な景品が当たるようにし、参加率を高めます。

景品や特典は、イベントのテーマと一貫性を持たせることで、より魅力的なものとなります。

ARスタンプラリー実施手順

ARスタンプラリーを成功させるためには、計画的にプロジェクトを進めることが重要です。ここでは、企画から運用、そして効果測定までの一般的なステップを具体的に解説します。

1. 企画・目的設定

プロジェクトの最も重要な部分です。

- 目的の明確化: 集客、周遊促進、ブランド認知度向上、SNSでの拡散、地域活性化など、具体的な目的を設定します。

- ターゲット設定: 誰に楽しんでほしいのか(ファミリー層、若年層、観光客など)を明確にし、ターゲットに合わせた企画内容やARコンテンツを検討します。

- イベント内容の具体化: スタンプの数、設置場所、ARコンテンツの種類(キャラクター、フォトフレームなど)、ゴール特典などを具体的に決定します。

2. ARシステムの選定

企画内容と予算、そして求めるユーザー体験に合わせて、最適なARシステムを選びます。

- WebARかアプリARか: ユーザーの参加ハードルを下げたい、短納期で低コストに抑えたい場合はWebARが適しています。一方、高度な機能やリッチなコンテンツ、安定性を求める場合はアプリARが有力な選択肢となります。

- スタンプ取得方法の決定: イベントの規模や場所に応じて、画像認識、GPS、またはその組み合わせを選定します。

3. コンテンツ制作

ARスタンプラリーの面白さを決める部分です。ユーザーに「全スポット達成したい」と思ってもらえるような魅力的なコンテンツを制作します。

- UI/UXデザイン: 参加者が迷うことなく楽しめるよう、直感的で分かりやすい画面設計を行います。

- ARコンテンツ制作: 2D/3Dデザイナーやクリエイターが、企画に沿ったキャラクター、アニメーション、フォトフレームなどを制作します。

4. スポットとの交渉

スタンプ設置場所が自社施設外にある場合、各スポットの管理者や担当者との交渉が必要です。

- 実施許可の取得: スタンプラリーの実施内容を説明し、設置許可を得ます。イベントの目的やメリット(集客効果など)を明確に伝えることが重要です。

5. 開発・テスト

企画とデザインに基づいて、ARシステムの開発を進めます。

- 開発: ユーザーが直接操作する画面やAR体験のシステムを構築します。

- 動作テスト: 実際にスマートフォンやタブレットで動作確認を行い、ARコンテンツが正確に表示されるか、不具合がないかを徹底的にチェックします。

6. スポットへの案内板などの設置

GPS方式でない場合、スタンプ設置場所に案内板やマーカーなどを設置します。

- 案内板の設置: 参加者がスタンプラリーの存在に気づき、参加しやすいよう、各スポットに案内板やポスターなどを設置します。

- マーカーの設置: 画像認識方式の場合、ARコンテンツを表示するためのマーカーを正確な位置に設置します。参加者がマーカーを見つけやすいよう、分かりやすい場所に設置することが重要です。

7. 告知・運用

ARスタンプラリーを世に送り出し、参加者をサポートする段階です。

- 告知戦略: イベントの魅力を伝えるポスター、チラシ、Webサイト、SNS投稿などを準備し、ターゲット層にリーチします。QRコードを活用して、WebARへのスムーズな導線を作ることが重要です。

- 運用体制の構築: イベント期間中は、参加者からの問い合わせに対応できる体制を整えます。

8.実施

- 問い合わせ対応: イベント期間中、「表示されない」などの参加者からの問い合わせや不具合に迅速に対応します。

- 状況のモニタリング: イベント期間中は、ARシステムやサーバーの状況を継続的にモニタリングし、スムーズな運用を維持します。

9. 効果測定

イベント終了後、成果を検証し、次の施策に活かすための分析を行います。

- データ分析: 参加者数、スタンプの獲得状況(どの地点で多く獲得されたか)、イベント期間中のウェブサイトアクセス数、SNSでの投稿数などを分析します。

- 成果検証: 設定した目的(集客数、周遊率など)に対して、どの程度の成果が得られたかを検証します。このデータは、今後の施策を検討する上で貴重な資産となります。

ARスタンプラリーの作り方

ARスタンプラリーの作り方には、自社でツールを使って作成する方法、自社で0から開発する方法、専門会社に依頼する方法の3つの方法があります。それぞれのメリットとデメリットを理解し、プロジェクトの目的や予算に合った方法を選びましょう。

1. ツールを使って自社で作成する

最近では、専門的な知識がなくても、直感的な操作でARコンテンツを作成できるツールが増えています。これらのツールは、テンプレートや素材が用意されていることが多く、手軽にARスタンプラリーを制作できます。

- メリット: 専門知識がなくても制作できるため、開発コストや時間を大幅に抑えられます。

- デメリット: ツールの機能に依存するため、複雑なカスタマイズや独自性の高い表現は難しい場合があります。

2. 自社でゼロから開発する

企画から開発まですべて自社で行う方法です。

- メリット: 独自の仕様や機能を自由に盛り込めるため、オリジナリティの高いARスタンプラリーを実現できます。

- デメリット: 開発に高度な専門知識と工数が必要となり、コストや時間がかかります。

3. 専門会社に依頼する

ARスタンプラリー開発を専門に行う会社に、企画から開発、運用まで一貫して依頼する方法です。

- メリット: 企画段階から、より効果的なAR体験を提案してもらえ、高品質で安定したARスタンプラリーを提供できます。開発や運用の手間を任せられるため、自社のリソースを他の業務に集中できます。

- デメリット: 自社で開発する場合に比べ、開発費用が発生します。

どの方法を選ぶかは、プロジェクトの規模や予算、求めるクオリティによって異なります。手軽に試してみたい場合はツール、独自の機能を追求したい場合は自社開発、そして本格的なARスタンプラリーを実現したい場合は専門会社への依頼がおすすめです。

ARスタンプラリーのおすすめ作成ツール

専門知識がなくても簡単に制作できるツールをご紹介します。

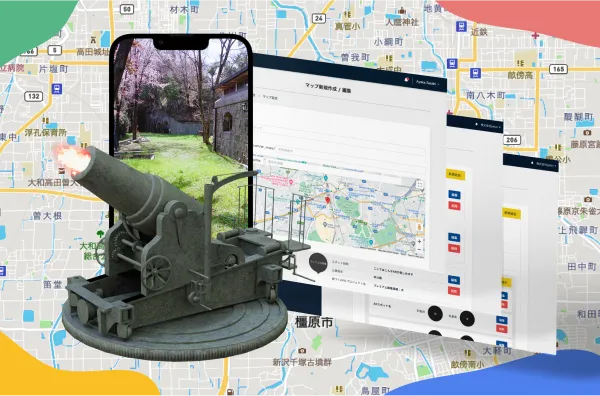

AR Maps

https://palanar.com/about_ar_maps

AR Mapsは、WebARの技術を活用した新感覚のデジタル観光マップです。WenARを活用し、アプリをダウンロードする必要がなく、スマートフォン一つで地図上にある複数のARスポットを巡り、ARコンテンツを楽しむことができます。

編集画面から自社でもARマップを作成することが可能で、管理や更新も容易になっています。

デジタルマップ上からスポットを見ることができるため、参加者がスポットを探す利便性が高くなっています。

またノーコードAR作成ツール「palanAR(パラナル)」と連携しており、オリジナリティ溢れるARを作成することができます。(ARマップやARコンテンツの作成を依頼することもできます。)

自治体や観光協会を中心に導入が進んでおり、地域の魅力を再発見し、観光客の周遊を促すツールとして注目を集めています。

LESSAR /COCOAR

LESSARとCOCOARは、どちらもクラウドサーカス社が提供するAR作成ツールです。ARスタンプラリーの制作にも活用でき、LESSARがWebAR、COCOARがアプリARでスタンプラリーを作成することができます。

シンプルな操作性で、専門知識がなくても、管理画面から簡単にARスタンプラリーを制作・公開できます。

ARTO Quest

ARTO Questは、株式会社マイスター・ギルドが提供する誰でも簡単に作成・開催ができるWebARスタンプラリーサービスです。WebARにより、アプリのダウンロードやユーザー登録が不要で、参加者はスマートフォンのカメラ機能を使って手軽にAR体験を楽しめます。

スタンプラリーのテンプレートもあり、1分でイベント作成をすることも可能です。

おすすめのツールをまとめると、このようになります。

- palanARを活用して、オリジナリティのあるARを活用したい、デジタルマップを活用して、周遊しやすいARスタンプラリーを作成したい場合→AR Maps

- シンプルなスタンプラリーを作成したい場合→LESSAR /COCOAR

- テンプレートを活用したい場合→ARTO Quest

ARスタンプラリーの費用相場

ARスタンプラリーの費用は、機能やコンテンツの複雑さによって大きく変動します。

- 自社で開発:0円〜10万円 既存ツールを利用して自社で開発する場合は、ツールの月額料のみがかかります。

- 簡易的なスタンプラリー: 10万円〜100万円。フォトフレームなどシンプルなARが体験できるスタンプラリーです。

- フルオーダーメイド: 100万円〜300万円。オリジナルの3Dモデル・ARコンテンツや複雑な機能を盛り込んでいたり、大規模なイベントで実施する場合向けです。

これらの費用には、企画・デザイン費、ARコンテンツ制作費、システム開発費、サーバー運用費などが含まれます。

ARスタンプラリー活用事例

奈良県明日香村「AR明日香村スタンプラリー」

奈良県明日香村内の対象スポット11か所に設置されたQRコードをスキャンすることで、3Dキャラクターが出現し、スタンプをゲットできます。またスタンプをゲットすることで、飛鳥村の名所の歴史について知ることが可能です。

従来の観光は、名所の歴史や情報を伝えるために立て看板やパンフレット等が用いられてきましたが、味気ない説明文が多いため、観光客の興味を引くことが難しいのが現実でした。

本ARスタンプラリーは、スマートフォンを持って現地へ訪れると、画面上のかわいい3Dキャラクターが、それぞれの場所の歴史についてわかりやすく情報を教えてくれます。

キャラクターと一緒に記念撮影もでき、ゲーム感覚で楽しむことができます。

広島県江田島市「AR巡ってえたじま スマホdeスタンプラリー」

広島県江田島市で開催された、島を丸ごとAR化する施策です。全10箇所のスポットを巡り、ARを楽しみながらスタンプを貯めることで、豪華景品に応募できます。

ARスポット自体も市の観光課スタッフにより「ここは絶対訪れてほしい!」というところが厳選されており、江田島の魅力がギュッと詰まった施策になっています。

まとめ

ARスタンプラリーは、単なるスタンプ収集にとどまらない、インタラクティブでエンターテイメント性の高い体験型イベントです。集客、周遊促進、ブランド認知向上など、様々なビジネス課題を解決する強力なツールとなり得ます。

ぜひイベントや観光にARスタンプラリーを取り入れてみてください。

palanについて

本メディアを運営するpalanでは、ARスタンプラリーの企画・制作も多数行っています。

名古屋鉄道CentX「ナナちゃんと秘密のファションラボ ARデジタルスタンプラリー」

名古屋鉄道株式会社の「CentX共創プログラム2024」に取り組むパートナー企業として採択され、その取り組みとして、ARを活用したデジタルスタンプラリーを企画・開発しました。

名鉄百貨店本店メンズ館前の「ナナちゃん人形」をモチーフにしたデジタルスタンプラリーです。

参加者は、各スポットに掲示されたポスターからQRコードを読み取り、「合言葉」を入力することで、ARナナちゃんを出現させ、デジタルスタンプを獲得できます。集めたスタンプの数に応じて、沿線施設で利用可能なクーポンや特典をCentXアプリ上で受け取ることができます。

ARで出現するナナちゃんは過去に話題となった衣装を着ており、ユニークなナナちゃんのファッションとAR演出を楽しむことができます。

実際にスポットへ「足を運ばなければ体験できない」設計とすること、クーポンを特典とすることで、公共交通の利用や駅周辺施設の利用を促進できる企画です。

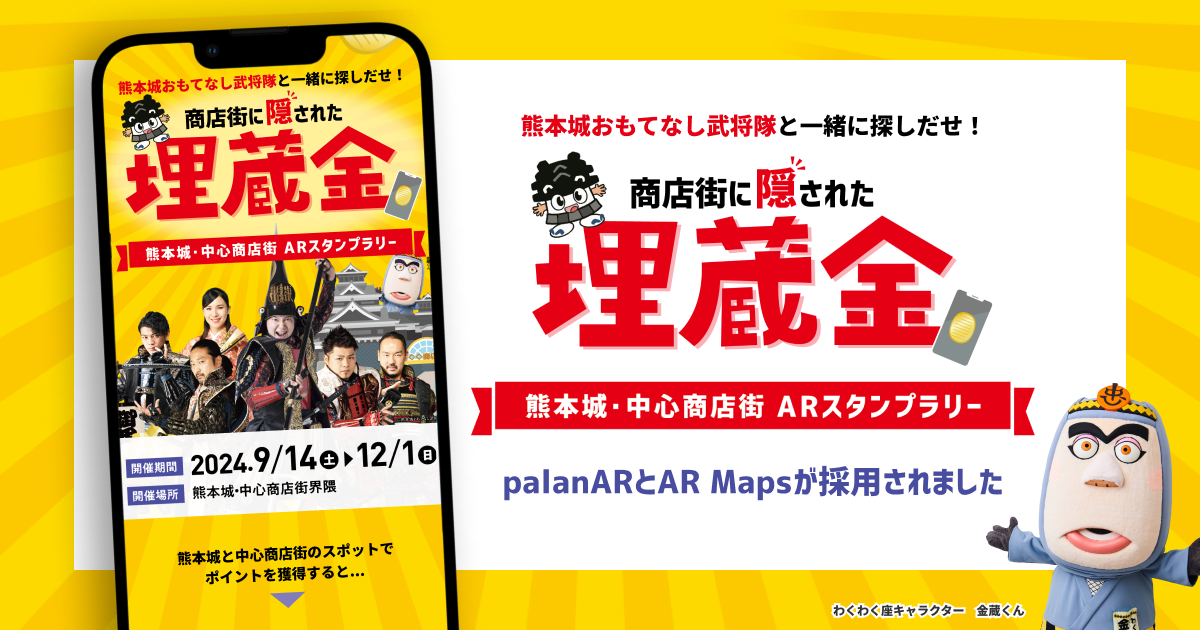

熊本県熊本市「熊本城・中心商店街 ARスタンプラリー」

熊本城や商店街など熊本市内10ヶ所で、わくわく座キャラクター金蔵くんが登場するARや熊本城おもてなし武将隊と2ショットが撮影できるフォトフレームなどを提供。

またマップ上には表示されない隠れスポットもあり、1ヶ所で2ポイントを獲得できます。

AR体験・スタンプ獲得は、スポットごとに1週間に1度のみ可能です。毎週金曜日24:00をすぎると、再びARを体験・ポイントを獲得することができますので、沢山訪れるほどポイントが溜まっていく仕組みとなっています。

東京都豊島区「みんなでお祝い!豊島区デジタルスタンプラリー」

豊島区のマンガ・アニメの聖地ブランド形成に向け、豊島区と有志の実行委員会が共に「マンガ・アニメ・トシマ」プロジェクト推進のため、デジタルスタンプラリーを開催しました。

豊島区内10箇所に設置されたスタンプパネルに掲載されたアイコンを読み込むことでスタンプをゲットし、限定のフォトフレームをお楽しみいただきました。フォトフレームは開催期間中、あらかじめ設定された範囲内(池袋駅周辺を中心に4km以内)にて撮影可能です。

またスタンプを貯め、フォトフレームを使用した写真と指定のハッシュタグをSNSに投稿いただくと、スタンプ獲得数に応じた景品を獲得いただけました。

スタンプラリーについてのお問い合わせ

palanではARを活用したスタンプラリーの企画・制作を承っています。

企画段階からご相談が可能ですので、「どのようにARを活用したらよいかわからない」という場合でもお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム:https://studio.palanar.com/contact

サービス紹介資料:https://studio.palanar.com/document/ARstamprally/