ARを活用する企業が日々増え始めています。中には「じゃがりこ」のイベントのようにSNSで拡散される企画も増え始めています(詳細は以下で解説)。

こうした、ユーザーに「面白い」と思われるようなプロモーションを実施することで、商材認知や一般認知を獲得することが可能となります。それを高い確度で実現してくれるのがAR(拡張現実)です。

そこで、この記事ではARを活用した面白いプロモーションについて以下の内容について詳細に解説していきます。

- ARをプロモーションで活用するデメリット

- ARを活用した面白いPR・プロモーションの事例

- ARを活用した面白いPR・プロモーションを成功させるためのポイント

ARをPR・プロモーションで活用するメリット

ARをPR・プロモーションで活用するメリットとしては主に下記の3つがあげられます。

- メリット①|既存のPRと大きく差別化をすることが可能

- メリット②|話題性を生みやすく拡散される可能性が高い

- メリット③|顧客体験の向上

これらの3つのメリットは主に下記の図のように表すことができます。

それぞれ、以下で詳細に解説していきます。

メリット①|既存のPRと大きく差別化をすることが可能

一つ目のメリットとして、ARを活用することで既存のPRと大きく差別化をすることが可能な点があげられます。

ARを活用することで、通常の広告やプロモーションとは一線を画する体験を提供することができます。具体的には、ARを通して非日常的な体験を消費者に提供することなどがあげられます。これにより、消費者に新鮮な印象を与え、競合他社との差別化をすることが可能となります。

メリット②|非日常性が高く拡散される可能性が高い

AR体験はその非日常性の高さと話題性から、SNSを通じて拡散されやすい傾向にあります。

参加型の体験は特に共有されやすく、自然な口コミ効果を生み出す可能性が高いです。

また、AR体験の非日常性の高さから、メディアからの取材を受ける可能性が高いです。

メリット③|顧客体験の向上

ARを活用することで、消費者に対して没入型のある体験を提供できます。さらに、製品やサービスに対する理解を深めたり、感情的なつながりを促進したりすることが可能になります。これにより、顧客に対して強い印象を残すことが可能となります。

ARをPR・プロモーションで活用するデメリット

ただ、ARをPR・プロモーションで活用するデメリットも当然あります。それが以下の3つです。

- デメリット①|開発コストがかかる可能性がある

- デメリット②|顧客の端末や環境に依存する

- デメリット③|技術的な問題

それぞれ詳細に解説していきます。

デメリット①|開発コストがかかる可能性がある

ARアプリケーションやキャンペーンの開発には専門的な技術が必要になり、それに伴うコストが高くなる可能性があります。

また、初期投資として大きな費用が発生する可能性もあるため、ROI(投資利益率)を慎重に評価した上で実行に移すことが重要になります。

デメリット②|顧客の端末や環境に依存する

ARは、顧客の端末や環境に依存する傾向があります。ARを活用するためには、XRグラスやiOSやAndroid向けアプリ、Webブラウザ等を利用する必要があります。

そのため、AR体験はユーザーの持っているスマートフォンやタブレットの性能に大きく依存することもあります。

一部のユーザーが体験を楽しめない場合があるため、ターゲットに応じて利用できる端末を選ぶべき。WebARはスマホを持っている人であれば端末に依存しにくいためおすすめ。

デメリット③|技術的な問題

もし仮に、ハードの部分の障壁を乗り越えたとして、デバイス依存の技術的な課題等の問題が発生する可能性があります。

これにより、当初想定していたAR体験を生み出すことができないこともありえます。具体的には、現実世界にオブジェクトを思うように投影することができないなどのケースが想定されます。

これによりユーザー体験が損なわれることがあるため、もし外注する場合は技術力と実績のある制作会社選びが重要です。

ARを活用した面白いPR・プロモーションの事例

それでは、ARを活用した面白いPR・プロモーションの事例について解説していきます。

事例①|「じゃがりこ」でAR体験

まず一つ目の事例としてカルビーの「じゃがりこ」が提供したARプロモーションがあげられます。

『溢れるキモチをARに!じゃがりこ秘密のメッセージ』という企画で、お友達にARを活用したメッセージを送ることができるという企画になります。

▼関連リンク

「じゃがりこ」でAR体験!palanARがカルビー株式会社の期間限定サービス『溢れるキモチをARに!じゃがりこ秘密のメッセージ』に採用されました

事例②|ゆめのオリジナルアイスクリームAR

続いて、サーティーワンアイスクリームのプロモーション企画の紹介です。企画名は、『ゆめのオリジナルアイスクリーム』です。

本AR施策では、小学生以下の子供向けに、オリジナルでデザインしたアイスクリームがARで現実世界に飛び出す体験を提供しました。

スマートフォンを通じて自分だけのアイスクリームデザインをリアルに楽しむことができ、それをSNS上で共有することもできる、画期的な企画でした。

▼関連リンク

オリジナルアイスがARで飛び出す!サーティワンの「ゆめのオリジナルアイスクリームAR」にpalanARが採用されました

事例③|コカ・コーラ×マーベル:限定ARコンテンツ

続いて、「コカ・コーラ」のプロモーション企画です。「MARVELとコラボレー ションした「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ」という企画です。

限定デザインのペットボトルと缶を購入した顧客に限定ARコンテンツを提供しました。こうした、ファンを巻き込む面白い企画は、非常に汎用性の高い座組みと言えるでしょう。

▼関連リンク

最強をその手に。「コカ・コーラ×マーベル:ザ・ヒーローズ」限定デザインを発売

事例④|ジョナサン:イタリアーノフェア

続いて、株式会社すかいらーくレストランツが運営するジョナサンのプロモーション企画です。イタリア各都市の料理が楽しめる「まるごとイタリアーノフェア」という企画を開催しました。

イタリア旅行気分が盛り上がるAR体験もを実装しており、卓上にあるQRコードを読み込むと、ARフォトフレームが出現し、イタリア仕様に変身したネコロボとの記念撮影を楽しむことができます。

▼関連リンク

ジョナサン初!イタリア4都市の料理が勢揃い“まるごとイタリアーノフェア”開催

事例⑤|JR西日本:大阪駅タイムトラベルステーション

続いて、JR西日本主催のプロモーション企画です。大阪駅の150年の歴史を振り返りながら楽しく大阪ステーションシティ内を周遊できるイベントを開催しました。

大阪ステーションシティ内の各所で歴代の懐かしい列車をAR上で体験できる企画を実施しました。

▼関連リンク

「大阪駅タイムトラベルステーション~時間の旅へ出かけよう!~」を開催

事例⑥|株式会社MUNI:大恐竜パークinとちぎわんぱく公園

栃木県営公園のとちぎわんぱく公園(とちぎわんぱく公園指定管理グループ代表者 公益財団法人栃木県民公園福祉協会)が株式会社MUNIの協力を得て開催した「大恐竜パーク」の事例を紹介します。同社は、恐竜ARアプリ「ロストアニマルプラネット」を通してAR体験を提供しました。

現実世界に恐竜ARアプリ「ロストアニマルプラネット」をかざして化石を発掘・復元すると、現実世界に絶滅恐竜が出現します。出現した恐竜は、コレクションして楽しむことができ、自宅でも楽しめる仕様になっています。

▼関連リンク

動く!吠える!とちぎわんぱく公園に24体の等身大恐竜が出現!大恐竜パークinとちぎわんぱく公園が2024年3月23日(土)にグランドオープン

事例⑦|株式会社一旗:川中島の戦い 3D絵巻/VR/AR

続いて、株式会社一旗が提供した、川中島の戦いの3D絵巻のイベント事例を紹介します。このイベントでは、長野市立博物館が所蔵する錦絵「川中嶋大合戦」などの文化財のデジタルアーカイブをもとに、3DCGによりダイナミックなデジタルアニメーションが展開されました。

このイベントは、川中島古戦場及びその周辺の松代地域への誘客・周遊促進を目的としています。

長野市立博物館が所蔵する錦絵「川中嶋大合戦」や「武田二十四将図」「上杉十八将図」などの文化財のデジタルアーカイブを活用しARで楽しめるコンテンツになりました。

▼関連リンク

一旗プロデュース「川中島の戦い 3D絵巻/VR/AR」を公開。川中島古戦場と周辺の松代地域への誘客・周遊促進を目的に長野市が所有する錦絵などの文化財を活用した「川中島の戦い」観光デジタルコンテンツ。

ARを活用した面白いPR・プロモーションを実現させるには

ARを活用した面白いPR・プロモーションを実現させるためのポイントについて解説していきます。

- ポイント①|ターゲットを明確にする

- ポイント②|コンセプトはストーリーが重要

- ポイント③|開発は自社に技術がなければ外注する

- ポイント④|ARのコンテンツにインタラクティブ性を持たせる

ポイント①|ターゲットを明確にする

どの顧客層にリーチしたいかを具体的に特定することが重要です。大前提、ターゲットは年齢や性別によって、面白く感じる内容が異なります。

ターゲットを絞らずに施策を進めると、施策を進める中でメンバーの認識が揃わず、ブレたアウトプットが出来上がってしまい面白みがなくなってしまいます。

年齢、性別、興味・関心、テクノロジーに対する慣れ度など、ターゲットとする顧客の特性を理解した上でARを活用したキャンペーンを実施しましょう。

ポイント②|コンセプトはストーリーが重要

ARの企画をする上で、コンセプトがまず重要です。その上で、コンセプトにストーリーを乗せることでユーザーに共感されやすいコンテンツになります。

この場合の「ストーリー」とはそのままの意味だと「お話」や「物語」のことを指します。重要なのが、現実(わかる)と非現実(わからない)の間の適切なバランス感を保っているコンテンツが面白くなるということです。

顧客は、非現実すぎて共感できない場合や、現実をただ単に拡張するような表現では楽しめません。面白いコンテンツの為には、体験の文脈を丁寧に把握することが必須と言えるでしょう。

また、体験が複雑すぎると、ユーザーが体験の意図を理解しにくくなり、興味を失い離脱されてしまう可能性があります。

▼参考URL

【XR Kaigi 2023】クリエイターでなくても「おもしろい」ARコンテンツを制作したい!

ポイント③|開発は自社に技術がなければ外注する

AR技術は専門的な知識を要するため、自社内に専門知識を持ったメンバーがいない場合は外部の専門家に依頼するべきです。

つい、外注をすると高く感じてしまうことがありますが、ARに関するスキルセットをもった正社員を採用するのはハードルが高く、採用コストも非常に高くなります。

ポイント④|ARのコンテンツにインタラクティブ性を持たせる。

ユーザー自身がAR体験に関われるような座組みを作ることが非常に重要です。例えば、ユーザー自身のメッセージが加えられる、アバターが自分で作れる、ARオブジェクトの位置を変えられるなどが考えられます。

ゲーム性を持たせたりすることで、ユーザー自身の創造性をARによって引き出し、面白いコンテンツにすることが可能となります。

ポイント⑤|ARを体験するまでの導線設計

ARを体験するまでの集客およびそこからの導線設計も非常に重要な論点です。ポスターなどを貼り、そこから流入させるというケースも多いがそれだけでは不十分です。

LPの作成、チラシ配布、LINEの登録者への周知、できればIPとのコラボレーションなど、事前に体験してもらいたいユーザーとのタッチポイントを増やしておくことで、AR体験の盛り上がりを生み出すことができます。

ポイント⑥|「現実」と「デジタル」をいかに自然に融合できるか

次に重要なのが、「現実」と「デジタル」をいかに自然に融合させるかという点です。ARは現実と仮想のオブジェクトが重なって表示されるからこそ、ユーザーは非日常を味わうことができます。

いかにリアルなものとデジタルの境目がないように見せることができるかが非常に重要になります。そのためには、エンジニアの高い技術力が必要となります。

まとめ

この記事では、ARを活用した面白い事例について解説してきました。ただ、これらの事例を漫然と眺めているだけではビジネス活用は難しいです。

ARを使ったプロモーションの成功事例を参考にする場合、「どういった目的で、どんな技術を、どのように扱うか」を精緻に把握することがとても重要です。

単純に「あの企業がやっているから、自社もできる、上手くいく」という思考では上手くいきません。目的や体制、技術に関する知見が異なるため、表面的に施策を真似ても効果は期待できない場合が多いです。

今回ご紹介した内容が自社に活かせるエッセンスがあるかどうかを見つけ、目的に対してどのようにすれば成果が上がるか考えることが、ARを使った施策においての成功に近づけます。

AR活用事例集

ARの活用事例50選をまとめた資料を作成しました。

社内での企画検討、顧客への提案の参考にぜひご活用ください。

■紹介事例

・商品プロモーション

・店舗・施設プロモーション

・作品プロモーション(映画・アニメ等)

・観光・まちづくり

・イベント・展示を盛り上げる企画 など

▼ダウンロードはこちら

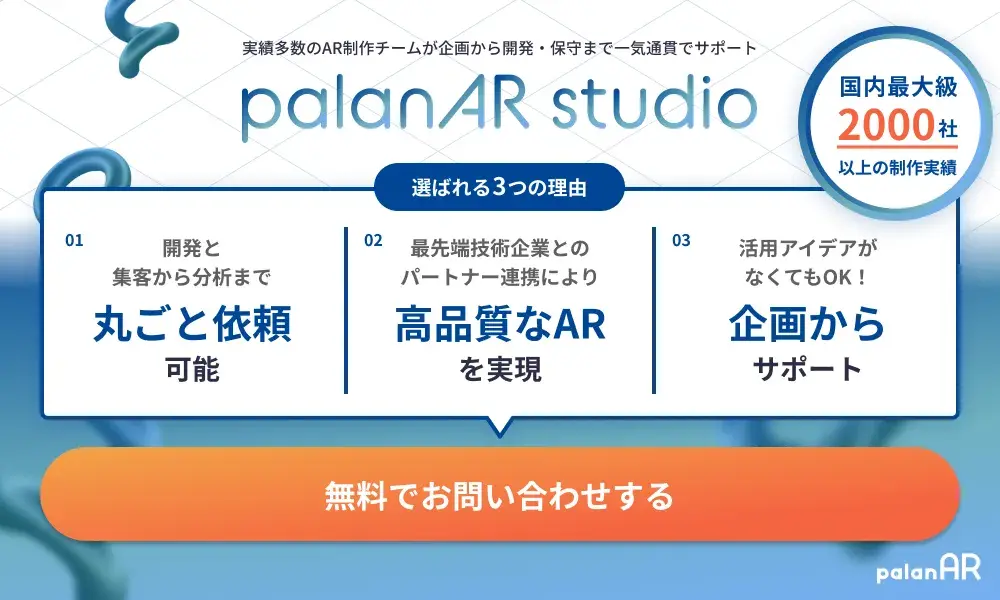

また本メディアを運営しているpalanではARの企画・制作も行っております。

本記事で紹介したような、ARを使った商品・作品プロモーションなども多数実績がございます。

ARに関することならお気軽にご相談ください。

受託制作サービスの詳細はこちら:https://studio.palanar.com/

お問い合わせはこちら:https://studio.palanar.com/contact