文部科学省が進める「高等学校DX加速化推進事業(以下、DXハイスクール)」は、高等学校におけるデジタル技術の活用を促進し、生徒の情報活用能力の向上や主体的な学びを支援することを目的とした事業です。

DXハイスクールでは、情報や数学といった科目を中心に据えたカリキュラムを展開し、ICTを駆使した探究的な学びを促進しています。生徒たちは、プログラミングやデータ分析などのスキルを習得しながら、自ら課題を発見し、解決策を探る力を養います。

大学との連携による高度な授業や、企業との共同プロジェクトなどを通して、生徒たちは社会とのつながりを意識しながら、将来に役立つ知識や経験を積むことができます。

本記事では、DXハイスクールの概要と、AR(拡張現実)、XR(クロス・リアリティ)での取り組み事例を紹介します。

DXハイスクールとは?

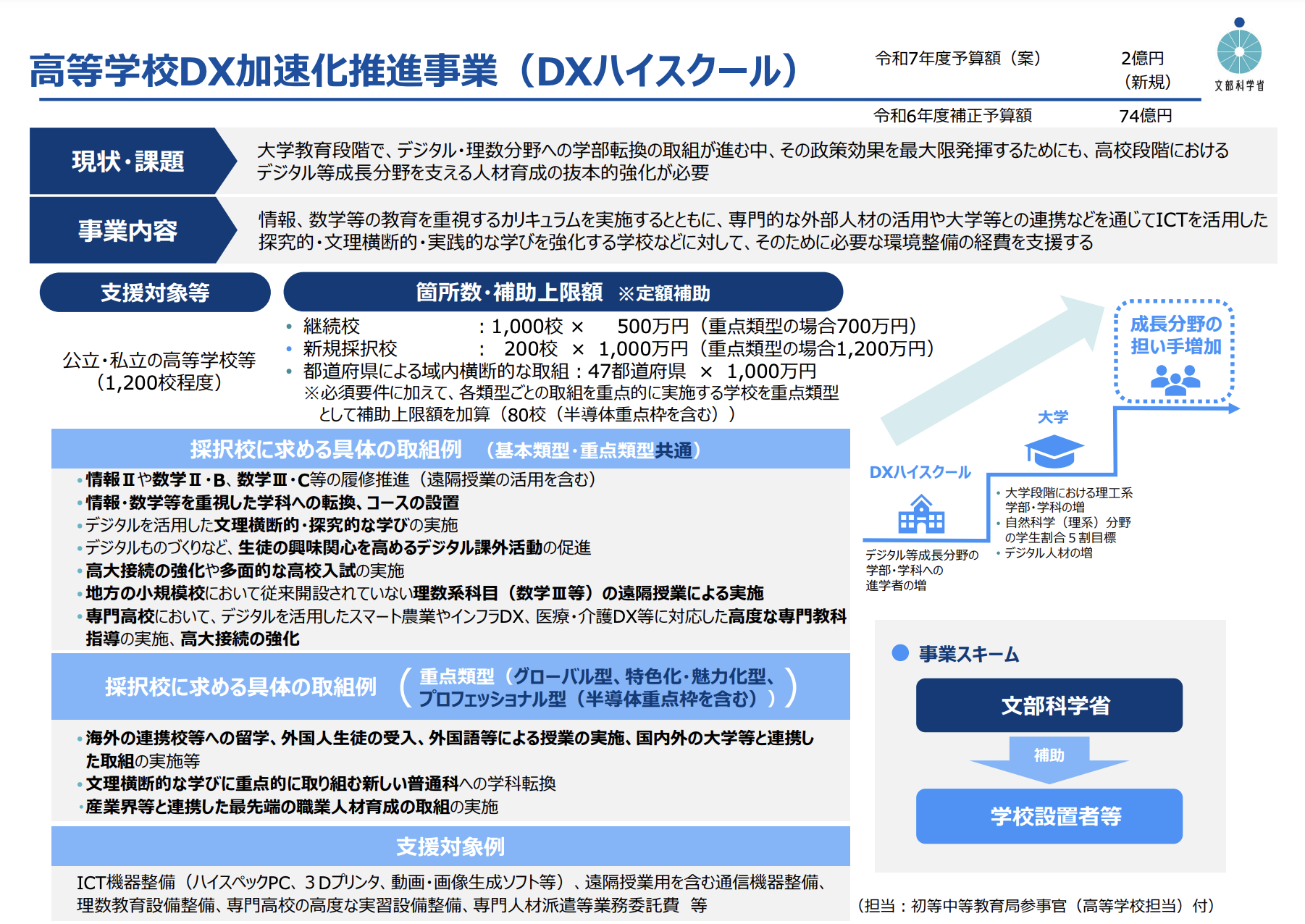

文部科学省が2022年度から開始した「高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)」は、全国の高等学校を対象に、デジタル技術を活用した教育の質向上を目指しています。

具体的には、以下の3つの取り組みを柱としています。

- ICT環境整備: 高速インターネット回線や学習用端末などの整備

- デジタルコンテンツ活用: デジタル教科書や教材、教育用アプリなどの活用

- 教員研修: デジタル技術を活用した授業設計や指導方法に関する研修

以下、本記事は令和7年度の募集要項の情報を元にしています。

※最新の情報は文部科学省Webサイトを参照ください。

参考:令和7年度 高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール):文部科学省

補助対象校

補助対象となるのは、公立・私立の高等学校1,200校です。

(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部含む。)

補助額・補助率

補助額は新規採択校で1,000万円、継続校で500万円となっています。

- 継続校 500万円/校(1,000校程度) ※重点類型の場合 700万円

- 新規採択校 1,000万円/校(200校程度) ※重点類型の場合1,200万円

- 都道府県による域内横断的な取組 1,000万円(47都道府県)

- 定額補助

補助対象経費

ハイスペックPC、3DプリンタなどのICT機器や、動画・画像生成ソフトなどソフトウェア費用、人件費なども補助の対象経費となっています。

高等学校等におけるデジタル等成長分野を支える人材育成の充実を図るために必要な取組を実施するに当たり必要となる設備備品費及び関連経費(事業実施に当たり、設備と一体として機能し、又は設備を利用するために導入時において不可欠な経費)、委託費、雑役務費、消耗品費、人件費(報酬、給料、職員手当等。ただし、学校教育法第60条に規定する教職員に関するものは除く。)、諸謝金、旅費、借損料、印刷製本費、会議費、通信運搬費、保険料。

取組例

取組例として「デジタルものづくり」など「生徒の興味関心を高めるデジタル課外活動」も含まれており、VRやAR、メタバースなどXR(クロス・リアリティ、現実世界と仮想世界の組み合わせにより新たな体験を生み出す技術全般)を活用した取組も含まれます。

- 情報Ⅱや数学Ⅱ・B、数学Ⅲ・C等の履修推進(遠隔授業の活用を含む)

- 情報・数学等を重視した学科への転換、コースの設置

- デジタルを活用した文理横断的・探究的な学びの実施

- デジタルものづくりなど、生徒の興味関心を高めるデジタル課外活動の促進

- 高大接続の強化や多面的な高校入試の実施

- 地方の小規模校において従来開設されていない理数系科目(数学Ⅲ等)の遠隔授業による実施

- 専門高校において、デジタルを活用したスマート農業やインフラDX、医療・介護DX等に対応した高度な専門教科

AR/XRとは?

AR(拡張現実)は、「Augmented Reality」の略称で、現実世界にデジタル情報を重ね合わせることで、目の前の世界を拡張する技術です。スマートフォンやタブレットのカメラを通して見ると、現実の風景にCGや動画などのデジタルコンテンツが表示され、より豊かな情報を得たり、インタラクティブ(双方向的)な体験をしたりすることができます。

XR(クロスリアリティ)は、ARを含む現実世界と仮想世界の組み合わせにより新たな体験を生み出す様々な技術の総称です。VR(仮想現実)もXRに含まれ、こちらはヘッドセットなどを装着することで、完全に仮想世界に没入する体験を提供します。

DXハイスクールにAR/XRを取り入れるメリットは?

DXハイスクールにAR/XRを取り入れることは、教育現場や生徒たちにとって様々なメリットがあります。

①今後発展していく未来の技術である

AR/XR(拡張現実/仮想現実)技術は、近年急速に進化を遂げ、私たちの社会に大きな変革をもたらしつつあります。

スマートフォンやタブレット端末の普及、高性能なヘッドマウントディスプレイの登場、そしてソフトウェア開発の進展により、AR/XRはエンターテインメント、医療、教育、製造業など、多岐にわたる分野で活用されるようになりました。

AR/XRは、今後ますます発展していくことが期待される技術です。5Gなどの高速通信インフラの整備や、AI(人工知能)技術との融合により、AR/XRの表現力は飛躍的に向上し、更に多岐に渡る分野で活用されていくと思われます。

AR/XRをDXハイスクールに取り入れることは、生徒たちにとって未来を生き抜くために必要な力を身につける上で、非常に有益な取り組みとなるでしょう。

②能動的な学習が可能に

AR/XRを取り入れることで、従来の受動的な学習とは異なり、生徒自身が積極的に学習に参加することができます。

例えば、歴史の授業でARを用いて過去の街並みを再現したり、科学の授業でXRを用いて人体の内部構造を3Dで観察したりすることで、生徒はまるでその場にいるかのような臨場感を味わいながら学習することができます。このような没入感の高い体験は、生徒の知的好奇心を刺激し、学習意欲を向上させるだけでなく、能動的な学習を促します。

③XRやメタバースへの親和性と学習意欲の向上

多くの学生にとって、AR/XR技術はゲームやエンターテイメントを通して既に身近な存在となっています。例えば、ポケモンGOのようなARゲームや、フォートナイト、Robloxといったメタバースプラットフォームは、学生たちの間で絶大な人気を誇っています。

このような背景から、AR/XRを教育現場に導入することで、学生たちは抵抗感なく、むしろ楽しみながら学習に取り組むことができます。ゲーム感覚で学習を進めることができるため、学習意欲の向上や集中力持続の効果も期待できます。

DXハイスクールのAR/XR取組事例

DXハイスクールでAR/XRを活用した取組事例を紹介します。

【大阪府】常翔啓光学園中学校

常翔啓光学園中学校・高等学校は、大阪府枚方市禁野本町にある私立の中学校・高等学校です。

常翔啓光学園中学校では、早い段階から1人1台のタブレット端末やプロジェクタなどの環境整備を進めてきました。

DXハイスクール採択に向けて、「(そのDXが)いかに生徒に還元されるか」というキーワードを重視し、本質を忘れず、あくまで「ハードとソフトのバランスが取れたよりよい教育」を目指しました。

採択後の取り組みの1つとして、学園内大学である大阪工業大学から講師を招き、コース・学年関係なく参加できるプログラミング講座を行いました。

20247月に実施された際には、プログラミング言語Pythonを用いて、AR(拡張現実)上のモノを動かすゲームを体験しました。

希望者のみを対象とした開講でしたが30名を超える申し込みがあり、受講後の感想もかなり好評となりました。

参考:https://www.schoolnetwork.jp/kansai/tsushin_web/joshokeiko_20241011/

【香川県】大手前高松中学・高等学校

大手前高松中学・高等学校は、香川県高松市室新町に所在する私立中学校・高等学校です。

DXハイスクールの一環として行っている高2総合探究の授業では、生徒たちは「自分の志望業界にVRまたは遠隔通信システムを使ってイノベーションを起こす」というテーマでアイディアを考えました。

アイデアをさらに磨き、実際に業界の方に自分たちでコンタクトを取り、フィードバックをもらうという実践的な取り組みを予定しています。

また、メタバース空間構築のレクチャーも行われ、自分が作りたい空間をデザインできるようになる練習にも取り組んでいます。

参考:https://www.otemae.net/today/52004/

https://www.otemae.net/today/54271/

palanについて

本メディアを運営するpalanでは、教育機関向けのツール提供、ワークショップ支援の実績が多数ございます。

角川ドワンゴ学園N高等学校、S高等学校

「キャンパスに世界遺産を集めよう!〜遺産と歴史に触れるARプロジェクト〜」

角川ドワンゴ学園N高等学校、S高等学校「Project N」の授業において、制作物の発表にノーコードAR作成ツール「palanAR」をご活用いただきました。

N/S高では、中高生が社会に出て活躍するための知識やスキルを身につける課題解決型のプロジェクト学習である「Project N」の一貫として、「キャンパスに世界遺産を集めよう!〜遺産と歴史に触れるARプロジェクト〜」を実施しました。

世界にある様々な「世界遺産」を題材に、その登録背景や歴史を学んだり、現地の人々の生活などを身近に感じ、社会科目と実社会に興味を持ってもらうことをテーマとしたプロジェクトです。生徒たちが学んだことをアウトプットするために3DCGやARを活用されました。

「palanAR」はプログラミングの知識がなくとも、誰でもARが作成できるため、生徒にとっても簡単にARを制作できそうという点で採用いただきました。

詳細:https://palanar.com/cases/179

https://n-jr.jp/blog/archives/nagoya_sekaiisan/

AR作成ワークショップ『ARを使って・学んで現代版鳥獣戯画をつくろう!』

N高等学校・S高等学校の体験学習プログラム『ARを使って・学んで現代版鳥獣戯画をつくろう!』において、AR作成サービスpalanARの提供及びワークショップのサポートを行いました。

詳細:https://palan.co.jp/news/workshop_Nkou_Skou

東京学芸大学付属小金小学校

文部科学省が提唱している「特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方」の研究発表として、東京学芸大学付属小金小学校の理科の授業にてpalanARをご利用いただきました。

詳細:https://palanar.com/cases/216

その他導入/支援実績

・静岡県立島田商業高校 マーケティング実習

https://palanar.com/cases/176

・埼玉県立川越工業高等学校 ARマーカーを使った学科案内

https://palanar.com/cases/207

・桜美林大学 航空・マネジメント学群の学生向け講義

https://palanar.com/cases/101

・実践女子大学 「持ち運べるアート」を学会研究作品発表展に展示

https://palanar.com/cases/184

その他ご支援事例:https://palanar.com/cases?q%5Bcase_tags_id_eq%5D=15

こちらに記載の学校以外にも、100校以上の教育機関においてご利用頂いております。

palanARについて

サービスURL:https://palanar.com

「palanAR(パラナル)」は誰でも簡単に WebAR を作成できるオンラインツールです。

AR名刺や商品プロモーションなど様々なシーンで使われる WebAR 作成を無料(フリープラン)で試すことができ、商用利用可能なプランもご用意しています。

直感的な操作により、Web制作やAR作成のプログラミング知識がなくても簡単にARを作ることが可能です。

2019年のサービス開始以来、イベントや教育、プロモーションなど40,000 以上のARを作成いただいています。

palanAR紹介資料はこちら:https://palanar.com/document_download?type=palanar_service

ARを活用したワークショップ・講義のご相談

palanでは教育機関向けに、学生の表現力や企画力をより活かせるようなワークショップや講義をサポートしています。

DXハイスクールなどを利用したワークショップ・講義のご相談はこちらまでお問い合わせください。

https://studio.palanar.com/contact

お急ぎの方は03-6555-4841までお電話ください。

受付時間(平日10:00 – 19:00)