近年、「AR(拡張現実)」という言葉を耳にする機会が増えました。ARはゲームやエンターテイメント、ビジネスや教育の現場、観光でも活用され、私たちの生活に身近な技術となりつつあります。しかし、「ARって結局何?」「VRとどう違うの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事ではAR専門メディアであるWebARLabが、ARの基本から最新の動向まで、専門知識のない方にもわかりやすく解説します。

1. ARの概要

1-1. ARとは?定義、概要

AR(Augmented Reality)は、日本語で「拡張現実」と訳されます。現実世界の風景や物体にデジタルな情報を重ね合わせ、現実を拡張する技術です。

具体的には、スマートフォンのカメラを通して映し出された現実の風景上に、CGで作成されたキャラクターや文字、3Dモデルなどをリアルタイムで表示させます。

1-2. VR、XR、MRとの違い

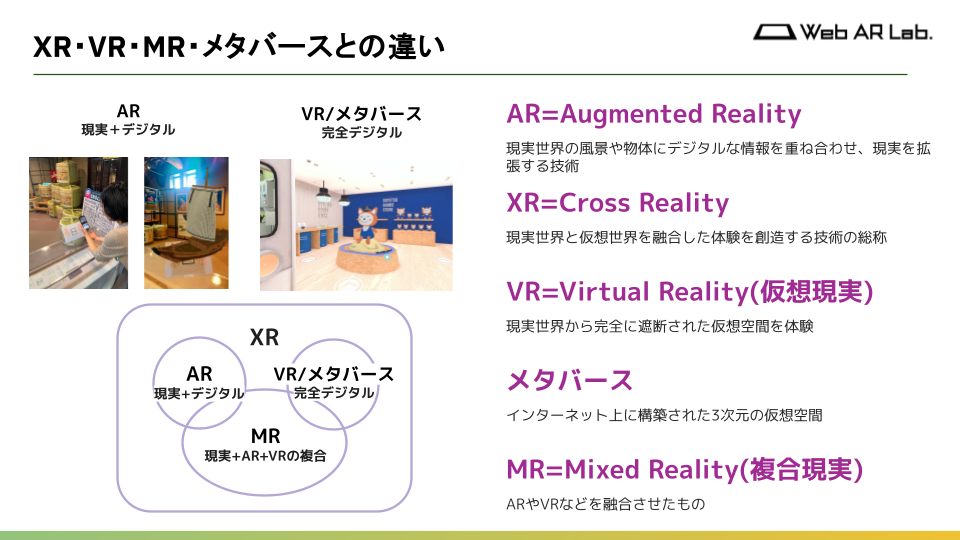

ARとよく混同される技術に、「VR(仮想現実)」、「MR(複合現実)」、そして「XR(クロスリアリティ)」があります。それぞれの違いを理解することで、ARの特性がより明確になります。

VR(Virtual Reality:仮想現実)

VRは、現実とは完全に切り離された「仮想空間」を体験する技術です。専用のゴーグルやヘッドセットを装着することで、視界全体がCGの仮想世界に覆われ、完全にその世界に没入します。

メタバース

メタバースとは、「超越」を意味する「Meta」と「宇宙」を意味する「Universe」を組み合わせた造語で、インターネット上に構築された3次元の仮想空間のことです。

仮想空間の中では、ユーザーは自分自身の分身である「アバター」を介して、現実世界と同じように様々な活動を行うことができます。

メタバースとVR(仮想現実)は混同されがちですが、両者は異なります。

- VR(仮想現実)は、専用のVRゴーグルなどを装着することで、仮想空間への没入感を高めるための「技術」や「手段」です。

- メタバースは、VRなどの技術を用いて作られる「仮想空間そのもの」を指す言葉です。

AR(Augmented Reality:拡張現実)

ARは、現実世界をベースにデジタル情報を「付加」する技術です。現実の風景が見えている状態に、情報を重ね合わせるのが特徴です。現実世界が主体であり、デジタル情報がそれを補完します。

MR(Mixed Reality:複合現実)

MRは、ARをさらに発展させ、現実世界と仮想世界を「融合」させる技術です。ARでは単に情報を重ね合わせるだけでしたが、MRでは現実の物体と仮想の物体が相互に作用します。

XR(Cross Reality:クロスリアリティ)

XRは、AR、VR、MRといった現実世界と仮想世界を融合させる先端技術全般の総称です。これらの技術は密接に関連しており、XRという言葉でひとくくりにされることが増えています。

まとめると、以下のようになります。

- VR: 完全に仮想の世界に没入

- AR: 現実世界に情報を「付加」

- MR: 現実世界と仮想世界を「融合」

- XR: VR,AR,MRなどの総称

1-3.ARを体験できるデバイス・種類

ARを体験するには、カメラで現実世界を取り込む必要があるため、主にスマートフォンやタブレット、ARグラスなどのXRデバイスが活用されます。

また、スマートフォンで体験できるARには主にWebARとアプリARの2種類があります。

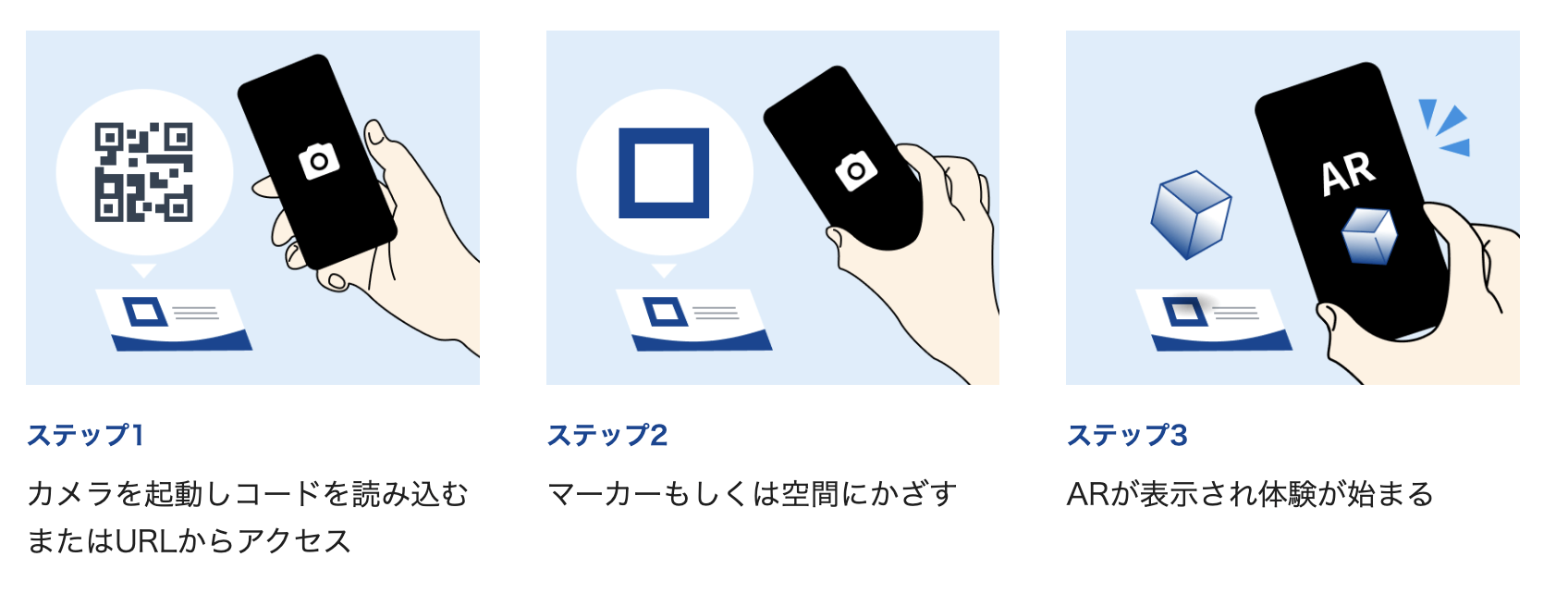

WebAR

スマートフォンやタブレットのブラウザ上でARを体験できる技術です。専用アプリのインストールが不要で、カメラで2次元コードを読み込むか、URLをクリックするだけでARコンテンツが起動します。手軽に体験できるため、プロモーションやキャンペーンとの相性が非常に良いのが特徴です。

WebARついて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

アプリAR

専用のアプリをダウンロードして利用するARです。WebARに比べて、高度な機能や大規模なAR体験を提供できるのが強みです。

ARグラス、XRデバイス

XREALなどのARグラス、Meta QuestなどのMRデバイスでもARを体験できます。両手が自由な状態でAR体験ができるため、作業効率の向上や、より没入感の高い体験が可能になります。

2. ARの市場規模と今後

2-1. AR市場の現状と将来性

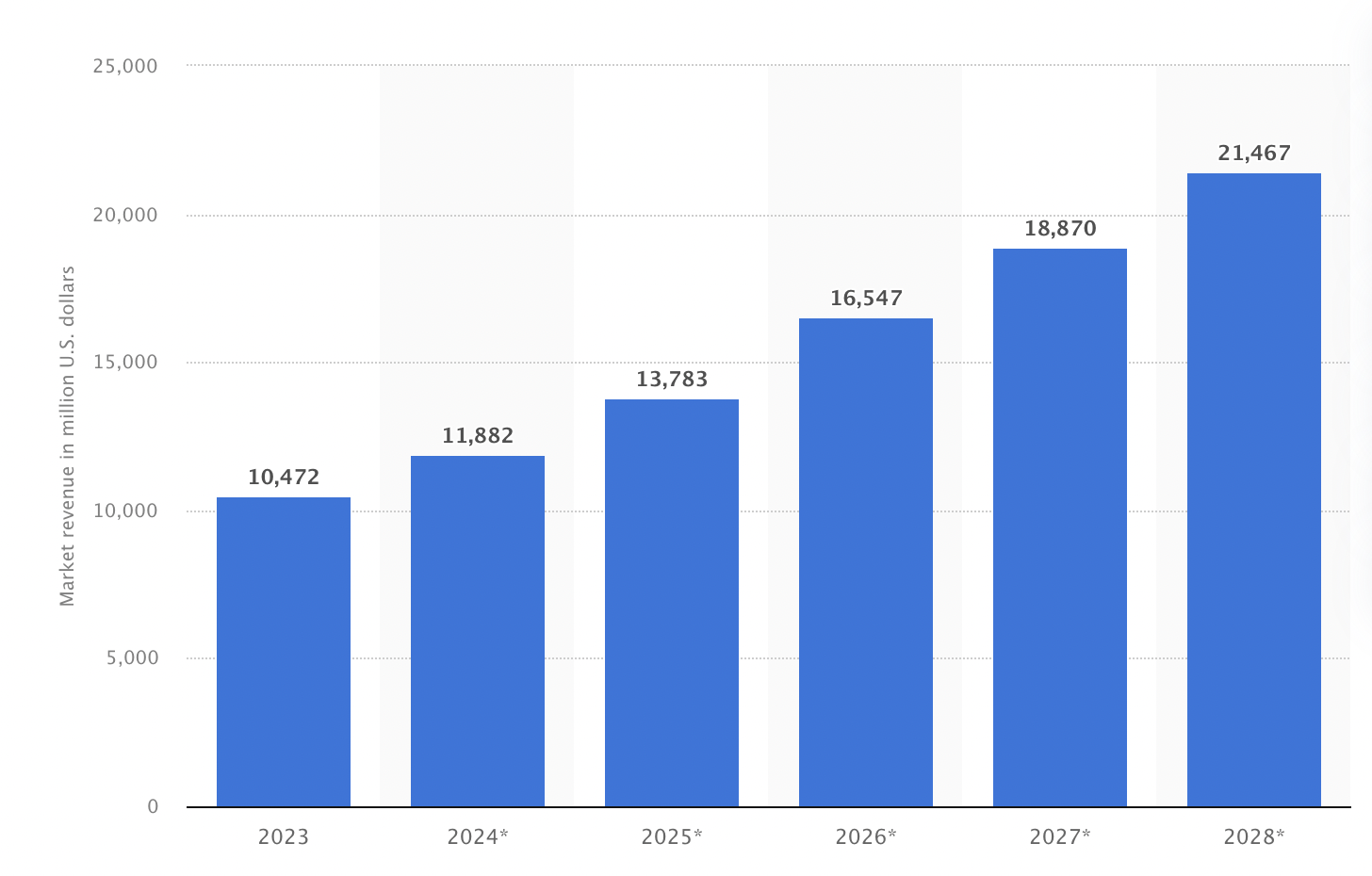

AR市場は、スマートフォンの普及と技術革新を背景に、引き続き急速な成長を続けています。世界のモバイルAR関連市場規模は、2028年には約3兆2,000億円に達する見込みです(※Statistaによる予測)。

この成長は、消費者向けのエンターテイメントだけでなく、建築、製造、医療など、様々な産業分野でのAR活用が進んでいることが主な要因です。

市場規模についての詳細はこちらの記事をご覧ください。

2-2.AR市場の拡大要因・トレンド

AR市場の拡大には、このような背景があります。

コロナ後のリアル回帰

新型コロナウイルスのパンデミックにより、私たちの生活はデジタルに大きくシフトしました。しかし、長引く自粛期間を経て、多くの人々が現実世界での体験や人との繋がりを再評価するようになりました。

AR(拡張現実)は、この「リアル回帰」の流れと非常に親和性が高い技術です。なぜなら、完全にバーチャルのVRと違い、ARは現実世界を舞台として、そこにデジタル情報を重ね合わせることで、新しい体験を創造するからです。

例えばARを活用したデジタルスタンプラリーや、歴史的な建造物の復元をARで体験できるアプリは、現実世界での体験に付加価値を与え、人々の外出意欲を刺激します。

5G/6Gの普及

AR体験の質は、通信速度と安定性に大きく依存します。ARは、高精細な3Dモデルや複雑なアニメーションをリアルタイムで表示する必要があるため、従来の通信環境では、遅延や処理落ちが発生し、ユーザー体験を損なうことがありました。しかし、5G/6Gの普及により、この問題は改善に向かっています。

AR技術の進化

SLAMやリアルタイムレンダリングなど、ARに活用される技術も日々進化しており、より高度で複雑な表現が可能になっています。

- 空間認識(SLAM):Simultaneous Localization and Mappingの略で、デバイスが自己の位置と向きを認識し、同時に周囲の環境の3Dマップを構築する技術です。これにより、ARコンテンツが現実の空間に安定して固定され、まるでそこに実在するかのように見せることができます。例えば、テーブルの上に置いたARオブジェクトが、デバイスを動かしてもその場に留まり続けるのは、このSLAM技術のおかげです。

- リアルタイムレンダリング:光の反射や影の落ち方をリアルタイムで計算し、現実の環境とARコンテンツを違和感なく融合させます。これにより、よりリアルで説得力のあるAR表現が可能になります。

デバイスの進化・普及

高性能かつ軽量なデバイスの普及により、「没入感の高いハンズフリーなAR体験」が実現しつつあります。

- スマートフォンの性能向上:スマートフォンのカメラ、CPU、GPUの性能向上により、ARアプリがよりスムーズに動作し、高精細な表現が可能になりました。

- ARグラスの普及:スマートフォンを介さず、ハンズフリーでAR体験ができるARグラスやヘッドセットは、ARの利便性を大きく向上させます。視界全体に情報を表示したり、手や指の動きで直感的に操作したりすることが可能になります。企業や研究開発機関だけでなく、一般消費者向けのデバイスも登場し始めており、今後さらにAR市場の拡大を加速させるでしょう。

AIとの掛け合わせ

画像認識や物体認識、ユーザーの行動学習とAIを組み合わせることで、パーソナライズされたAR体験の開発が進んでいます。これにより、個々のユーザーに最適化されたARコンテンツの提供が可能になっています。

企業ブランディングや商品体験の高度化

競争が激化する市場において、企業は顧客とのエンゲージメントを深める新しい方法を常に模索しています。ARは、その強力なツールとして注目されています。

ARを活用した広告は、見るだけでなく、触ったり、動かしたりできるため、従来の静的な広告よりもユーザーの記憶に残りやすいという特徴があります。

3. ARの種類

ARは、その認識方法によっていくつかの種類に分けられます。

マーカー型AR

特定の画像(マーカー)をカメラで認識し、その上にARコンテンツを表示する手法です。QRコードや、企業ロゴ、特定のイラストなどをマーカーとして利用します。マーカーを正確に認識するため、安定してコンテンツを表示できるのが特徴です。

画像認識AR

特定の画像や写真を認識して、それに関連したARコンテンツを表示する手法です。例えば、ポスターやパッケージを読み込むと、関連する動画や3Dモデルが表示されます。

顔認識、手認識AR

スマートフォンのカメラが人の顔や手を認識し、CGのメイクやマスクを施したり、手の動きに反応して特殊なエフェクトを表示したりする技術です。SNSのARフィルターなどに多く使われています。

VPS(Visual Positioning Service)

建物や街並みの情報を活用し、GPSよりも高精度に位置を特定する技術です。これにより、大規模なARコンテンツや、現実世界を丸ごとAR空間に変えるような体験が可能になります。観光地や大規模なイベントでの活用が期待されています。

4. ARの特徴

ARには主にこのような特徴があります。

4-1. インパクトのある表現ができる

3D・デジタルは現実世界と違い、コストや設置スペースなどの表現の制限がありません。目の前の景色に巨大なモニュメントを出現させる、ドラゴンなど架空の動物を出現させるなど、現実世界では不可能な表現が可能になります。

4-2. 没入感のある体験ができる

現実世界とデジタル情報が融合することで、高い没入感を得ることができます。まるで自分がデジタル世界に入り込んだような感覚を味わうことができ、今までにない新しい体験を可能にします。

4-3. 直感的に操作できる

スマートフォンの画面を介して、現実世界にデジタルな情報を表示するため、ユーザーは直感的に操作できます。アプリをインストールする手間も少ないWebARは特に、誰でも手軽にAR体験を始められます。

4-4. 双方向的な体験ができる

動画や紙などでのプロモーションは一方的ですが、ARは双方向的にやり取りすることができます。単に情報を表示するだけでなく、ユーザーの操作や行動に応じてARコンテンツが変化したり、リアルタイムでコミュニケーションを取ったりすることができます。

5. ARの活用メリット

ARの持つ「現実では不可能な表現」「没入感」「双方向性」といった特徴は、ビジネスにおいて非常に大きなメリットをもたらします。

高いエンゲージメント

ARは、単なる広告ではなく、ユーザーが能動的に関わる「体験」を提供します。これにより、ユーザーは企業やブランドに対してより強い関心や愛着を抱き、エンゲージメントの向上につながります。

UGC・話題性の創出

「すごい!」「おもしろい!」と感じたAR体験は、ユーザー自身がSNSなどで共有しUGC(UGC:User Generated Content)を創出しやすいため、自然な形で話題を広めることができます。これにより、多くの人に情報を届けることが可能です。

購買率・来訪率アップ

https://palan.co.jp/news/YpPxhAs_

小売やEC分野では、商品のバーチャル試着やAR配置シミュレーションにより、購入後のミスマッチを防ぎ、ユーザーの購買意欲を高めます。また、店舗やイベント会場にARコンテンツを設置することで、来訪のきっかけとなり、集客効果が期待できます。

数値データが取れる、分析できる

誰が、いつ、どこで、どれくらいの時間ARを体験したかなど、様々なデータを取得し分析することができます。マーケティング施策の効果を客観的に評価し、次の施策に活かすことが可能です。

6. ARの活用場面

ARは私たちの生活の様々な場面で活用されています。

プロモーション・マーケティング

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000611.000018631.html

AR広告は、ユーザーのデバイスのカメラを介して現実世界に現れ、従来の広告よりも高い没入感とインタラクティブ性を提供します。商品パッケージやポスターにARを組み合わせ、キャンペーン情報を表示したり、キャラクターが登場する体験を提供したりします。双方向的な体験を提供することで、ブランドイメージの向上や購買意欲の向上を図ります。

エンターテイメント

ARは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせることで、ゲーム、イベント、アートなど、多岐にわたる領域で新しい楽しみ方を提供しています。

最も身近な例は、ARを活用したモバイルゲームです。スマートフォンのカメラを通して、現実の風景にキャラクターやアイテムが出現し、まるでその場にいるかのようにプレイできます。「ポケモンGO」はその代表例であり、現実の街を歩き回ることがゲーム体験の一部となり、多くの人々を魅了しました。

また、イベントやライブ会場でもARの活用が進んでいます。コンサートでは、スマートフォンの画面に、現実のステージ上にARで特殊効果やバーチャルキャラクターを出現させ、観客の体験を豊かにしています。

観光

ARは、観光地の魅力を新たな視点から再発見させるツールとして非常に有効です。歴史的な建造物や街並みにスマートフォンをかざすと、当時の様子をARで再現したり、ARキャラクターと一緒に記念撮影ができたりします。観光客の満足度を高め、新たな観光資源となります。

医療

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000026916.html

手術のシミュレーションや、患者への病状説明にARが活用され始めています。複雑な人体の構造を3Dモデルで可視化することで、より深い理解を促します。

複雑な人体の構造を3Dモデルで可視化することで、外科医は手術前にARでシミュレーションを行い、より正確で安全な手術計画を立てることができます。

産業

製造業では、ARグラスを作業員が装着することで、機器の組み立て手順や配線の方法が実際の機器に重ねて表示されます。これにより、マニュアルを紙で確認する手間が省け、作業効率が向上し、ヒューマンエラーを減らすことができます。

また、経験の浅い作業員が、遠隔地にいるベテラン技術者からARを通じてリアルタイムの指示を受けることができます。ベテラン技術者は、現場の映像にARで矢印やメモを書き加えることができ、まるでその場にいるかのように正確な指示を出せます。

教育

教育分野において、ARは、学習意欲の向上と深い理解を促すツールとして注目されています。ARを活用した教材は、教科書やプリントに描かれた平面的な図版を、スマートフォンやタブレットのカメラをかざすだけで、立体的な3Dモデルとして現実空間に浮かび上がらせることを可能にします。

タップすると動くなどのインタラクティブ性により、単に視覚的な情報を提供するだけでなく、学習者が能動的に関与できる環境を作り出します。

例えば、生物の授業では、人体の骨格や臓器をARで出現させ、その構造や機能をあらゆる角度から観察できます。地理の授業では、地球儀や地図をARで表示し、世界の主要な地形や都市をよりインタラクティブに学ぶことが可能です。

7.AR活用事例

ARをビジネス等に活用した例をいつくかご紹介します。

【プロモーション】カルビー株式会社 『溢れるキモチをARに!じゃがりこ秘密のメッセージ』

「じゃがりこ」にちょっとした気持ちを載せて人に「あげる」行為、「あげりこ」がより楽しく、より手軽になる取り組みの一環としてAR技術を用いてメッセージを送ることができる企画です。

ARフィルターに表示される枠に合わせてじゃがりこをかざすと、画面上に3Dの「ARじゃがりこ」とメッセージが出現。友人や家族への日頃の感謝の気持ちや秘密のメッセージなど、用途に合わせて「あげりこ」を楽しめます。

ARで表示させるまでメッセージが見えないワクワク感が体験したくなるきっかけとなっています。

またじゃがりこにカメラをかざす必要があり、購入しないと体験できない設計で、購買意欲を高めています。

【学習・まちづくり】JR東日本・TOPPAN株式会社 TAKANAWA LINK SCAPE

高輪は1872年の鉄道開業の際に、海の上を初めて鉄道が走った近代化の礎を築いた地です。

「TAKANAWA LINK SCAPE」は、当時の風景をARでリアルに知ることができるプログラムです。今から約150年前、日本初の鉄道が開業した際に、蒸気機関車が「高輪築堤」を走った景色や、まちづくりとともに出土した築堤の様子等をAR技術により体験できます。

高精度な位置情報ARを配置できるImmersal社のVPS(Visual Positioning System)を活用し、現地の景観とARコンテンツを連動させ、その場でないと見ることができない臨場感ある演出がなされています。

【観光・自治体】熊本県 くまモン誕生祭2025

熊本市花畑広場・くまモンスクエアにて行われた「くまモン誕生祭2025」で、「くまモンが空を飛ぶ!?」「手乗りくまモンが現れた!」「巨大くまモン襲来!」の3種類のARコンテンツが展開されました。

3Dのくまモンと楽しく触れ合えるコンテンツで、県民や全国のファンとともにくまモンの誕生日をお祝いできるARです。

8. ARの作成方法

ARコンテンツを作成するには、主に以下の3つの方法があります。

- AR開発会社に依頼する

- AR作成ツール・プラットフォームを利用する

- 自社で開発する

①AR開発会社に依頼する

企業や個人の要望に合わせて、企画から開発、運用までを一貫してサポートしてもらえます。専門的な知識やリソースがなくても、プロの力を借りて高品質なARを実現できます。

メリット:

- 高品質なコンテンツの実現: 経験豊富な専門家が、ユーザーの要望に合わせて企画、デザイン、開発、運用までをトータルでサポートします。最新の技術やトレンドを取り入れ、高いクオリティのAR体験を提供できます。

- 専門的な知識が不要: AR開発に関する技術的な知識やノウハウがなくても問題ありません。企画段階から具体的なアイデアを相談し、実現可能性や効果について専門家のアドバイスを受けられます。

- プロジェクト管理の効率化: 開発会社がプロジェクト全体を管理するため、企業側の担当者の負担が軽減されます。進捗管理や品質管理を任せることができ、本業に集中できます。

- アフターサポート: 運用後のトラブル対応や機能追加など、継続的なサポートを受けられる場合が多く、安心してARをビジネスに活用できます。

デメリット:

- 高コスト: 専門家に依頼するため、自社開発やツール利用に比べて費用が高くなる傾向があります。企画の複雑さや機能の多さによって費用は大きく変動します。

- 時間と柔軟性の制約: 開発には一定の期間が必要であり、急な仕様変更や機能追加には柔軟に対応できない場合や、追加費用がかかる場合があります。

向いているケース:

- 大規模なプロモーションや長期的なブランディングを目的とした、複雑でオリジナリティの高いARコンテンツを制作したい場合。

- 技術的な専門知識を持つ人材が社内にいない場合。

- 予算に余裕があり、高品質かつ安定したサービスを求めている場合。

おすすめのAR開発会社についてはこちらの記事をご覧ください。

②AR作成ツール・プラットフォームを利用する

ARコンテンツを作成できるツールやプラットフォームを活用して作成する方法です。テンプレートや素材を活用して、比較的簡単にARを作成できるツールもあります。

- メリット:

- 低コスト・短期間での制作: 多くのツールはサブスクリプション型で提供されており、開発会社に依頼するよりも大幅にコストを抑えられます。テンプレートや素材を組み合わせるだけで、数時間から数日でコンテンツを完成させることも可能です。

- 専門知識が不要: 直感的な操作でARコンテンツを作成でき、プログラミングや3Dモデリングの知識がなくても始められます。

- スピーディな改善・運用: 自社で作成することにより、ユーザーの反応を見ながら、すぐにコンテンツを修正・更新できます。PDCAサイクルを迅速に回すことが可能です。

- デメリット:

- 機能の制限: ツールやプラットフォームの提供する機能やテンプレートに依存するため、複雑なインタラクションや高度なオリジナリティを追求したコンテンツの作成は難しい場合があります。

- 独自性の限界: 機能やテンプレートの制限により、他社との差別化を図ることが難しい場合があります。

- 向いているケース:

- 期間限定のキャンペーンやイベントなど、手軽にARを試してみたい場合。

- プロモーション予算が限られている中小企業や個人事業主。

- プログラミング知識がないマーケティング担当者などが、自らARコンテンツを企画・制作したい場合。

例えば「palanAR(パラナル)」はノーコードで誰でもARが作成できるツールです。

無料プランから利用でき、画像認識、平面認識などシンプルなARはもちろん、顔認識AR、GPSを使ったARなど、さまざまなARを作成することができます。

WebAR作成ツールについてはこちらの記事をご覧ください。

③自社で開発する

高度な専門知識を持った開発者が社内にいる場合は、自社で開発することも可能です。UnityやARKit、ARCoreなどの開発環境を使って、オリジナルのARアプリやWebARを開発します。

メリット:

- 高い柔軟性と独自性: 独自のアイデアを反映した、唯一無二のARアプリやサービスを開発できます。外部の制約を受けず、自由に機能を追加・変更できます。

- コストの最適化: 外部委託よりもコストを抑えられる可能性があります。

デメリット:

- 高度な専門知識と人材が必要: Unity、ARKit、ARCoreなどの開発環境を扱う高度なプログラミングスキル、3Dモデリング、UI/UXデザインなど、多岐にわたる専門知識を持った人材が必要です。

向いているケース:

- AR技術をコアビジネスとして展開したいと考える企業。

- 長期的な視点で、独自の技術やサービスを開発・運用していきたい場合。

- 社内にエンジニアが既に在籍している場合。

Unityでの開発についてはこちらの記事で解説しています。

おわりに

ARは、私たちが普段見ている世界を、より豊かで、より便利で、より楽しいものへと「拡張」する力を持っています。

AR技術やグラスデバイスの進化により、ARは今後も普及を続け、私たちの生活やビジネスに新たな可能性をもたらし続けるでしょう。

初心者向け!ARの超基本ガイドブック

ARの概要や種類、ビジネスに活用するメリット、活用事例など基本について、ARを活用したことがない方へもわかりやすくご紹介した資料です。

■ こんな方におすすめ

- ARの基本を知りたい

- 社内の勉強会に活用したい

- 顧客にARを提案するために、インプットしたい

- 顧客に参考資料として見せたい

https://palanar.com/document_download?type=beginner_ar

ノーコードAR作成サービス「palanAR」

本メディアを運営するpalanでは、ノーコードAR作成サービス「palanAR(パラナル)」を提供しています。

知識やスキルがなくても、誰でも簡単にARを作成でき、個人のAR作品からビジネスシーンでの利用まで、さまざまな用途に対応するARを自由自在に作れます。

2019年のサービス開始以来、プロモーション、観光、教育などで46,000以上のARが作成され、2,800社以上に導入されています。

インストール不要、メールアドレスやGoogle連携で1分で登録ができますので、ぜひWebAR作成を試してみてください。

登録はこちら:https://palanar.com/

サービス紹介資料はこちら:https://palanar.com/document_download?type=palanar_service

palanについて

palanではツールの開発だけでなく、受託でのAR開発も行っています。

企画から相談可能ですので、「ARを活用してみたいけど、自社ではどう活用したらよいかわからない」という場合もお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら:https://studio.palanar.com/contact

サービスご説明資料はこちら:https://studio.palanar.com/dc_download_palanarstudio