palan代表 齋藤です!

今回は1月に行われた世界最大のテクノロジー見本市、「CES 2025」に出展してきたので、そちらの様子や展示内容から見たXR業界の現在地、また展望などをお伝えしたいと思います。

CESとは

CES(シーイーエス)は、毎年1月に米ネバダ州ラスベガスで開催される世界最大のテクノロジーの見本市です。

今年は2025/1/7 (火) 〜 1/10 (金) の 4 日間で4,500社以上の出展が行われ、14万人以上が来場しました。

会場は主にラスベガス・コンベンション・センター(LVCC)とベネチアン・エキスポ(Venetian Expo)、C Space Campusの3箇所に分かれています。

展示の中心はLVCCとVenetialで、世界中の企業が出展しています。カンファレンス含め最新のテクノロジーが集結している為、世界のテクノロジーの今と未来を体感できるイベントです。

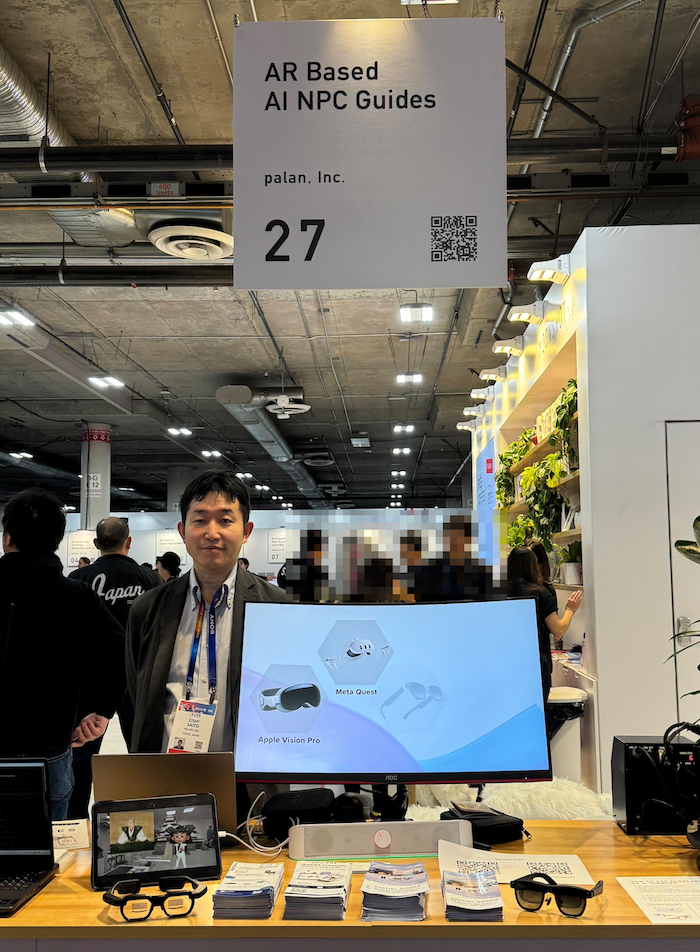

palanの出展

私達はVenetian Campusの中にあるEureka Parkという場所に、JETROが提供するJapan(J-Startup)パビリオンで出展させて頂きました。

今回は世界中にアバターがAR上で出現しAIを使ってその場所の情報を対話を教えてくれるという、観光など旅における体験価値を高めるサービス「Spatial Guides」を出展しました。

当日はARグラスのXREAL Air2 UltraとMiRZAを用いたデモンストレーションも行い、非常に多くの方に体験頂くことができました。

注目のXRソリューション

私達も出展社側だった為、公演系は聞けなかったですしブースも全てを回れたわけではありませんが、今回はスマートグラス元年ではないかと思うくらい、グラス系のデバイス展示が多くありました。

特に私達がスタートアップ中心のブース周辺にいたこともあり、ベンチャー中心にいくつかご紹介します。

【コラム:スマートグラスとARグラスの違い】

スマートグラスとARグラスの違いについて、明確な定義はありません。本記事ではスマートグラスは主に通知表示やAIアシスタント機能を提供するような「補助的なデバイス」と位置づけ、ARグラスは現実世界に3D映像を重ねる、現実を認識表示するなど「現実を加味した上で体験を拡張しているデバイス」と考えていきたいと思います。

もちろんユーザーは「これがARグラスだ!」と感じて使うわけではないですし、大事なことは定義ではなくユーザーにとっての使い勝手に尽きると思っています。

Halliday(スマートグラス)

Hallidayは2025年1月のCESで発表された次世代AIスマートグラスで、革新的な「不可視ディスプレイ」とプロアクティブAI機能が特徴です。

CESのメディア向け発表会、Unveiledでも話題になっていました。

中国のスタートアップ企業が開発し、3月から出荷開始予定で価格は$399(約6万円)です。

また、指輪型コントロールパッドで画面操作も可能です。

私もかけてみましたが、掛け心地は比較的よく、AIでの多言語に対しての反応なども出来ていました。

Looktech(スマートグラス)

Looktechはシンガポールパビリオンで展示されていた、AIスマートグラスです。

Hallidayもですが、こちらもクラウドファンディング中で、RayBan Metaよりも安い209ドルでの提供でした。

更に軽量の為、とても楽しみなデバイスなのですが、残念ながら当日は体験が出来ない(動かない本体のみの展示)でした。

PLAY FOR DREAM(MRヘッドセット)

PLAY FOR DREAMは、MRヘッドセット「Play For Dream MR」を開発している中国のテクノロジー企業です。

LVCCに出展し、多くの人が体験していました。

特徴として、世界初のAndroidベースの空間コンピューターとして注目されています。

最新のSnapdragon XR2+ Gen 2チップセットを搭載し、OSにはAndroid 15を採用しています。またアイトラッキングも搭載しています(Tobii社と提携)

私も体験しましたが、つけ心地としてはよくカラーパススルーも実現していました。もちろんApple Vision Proなどと比較すると圧倒的な鮮明さの差はありますが、これからに期待したいデバイスです。

XREAL One Pro(ARグラス)

LVCCの入口付近にブースを構えるXREALのブースは非常に賑わっており、多くの方が新製品XREAL One Proを体験していました。

このデバイスの特徴である、57度の視野角を最大限にアピールした大きな動画視聴体験です。

なお、立って体験していくコンテンツの為に高さ調節用の棒が用意され、オペレーションもスムーズに対応されていました。

BMWの新型X3 M50に市場しながらXREALをかける体験です。助手席はもちろん運転席でもかけることができました。自動運転が浸透した世界ではARグラスをかけた市場が当たり前になるかもしれません。

他にもウルトラワイドディスプレイを利用した作業体験、スポーツの視聴体験などが用意されていました。

CESから見たARの展望

今回、色んな出展者や参加者に伺いましたが、「革新的な」XRデバイスの登場は無かったと感じています。

またハードウェア以外でも、多くのソリューションがありました。

今回ご紹介できなかった中にも「産業用のデバイス管理ツール」、「Apple Vision Proの補正レンズ」や「障害者に向けたバリアフリーのAR」など、様々なものがありました。

ある意味XRが地に足がついたとも感じられるような状況と言えるのかもしれません。

また、今回非常に多くの「AIスマートグラス」を見かけました。

翻訳やメモを取ってくれるなど、日常を便利にしてくれるようなデバイスです。

多くの企業はMetaのRay-Ban Metaを意識していたようにも見受けられます。

実際にRay-Ban Metaは色んな店舗を見ましたが売り切れていることが多く、売れ行きは好調です。

音声によるインタフェース(VUI)も意外と早く浸透するのではないかとも感じました。

そしてApple Vision Proの登場以降、空間コンピューティング、空間ディスプレイとしての利用シーンや見せ方を多く見かけましたし、今回のCESでもそうでした。

XREAL One Proも目の前にディスプレイを出すというシンプルな用途で、例えば現実の空間を認識して何かを出す、といったものがメイン用途ではありません。

ですが、実際に視野角の広さと画面を空間に固定しておけるネイティブ3DoFにより、作業や日常使いできる空間ディスプレイの可能性をアピールしていました。

Metaが発表したOrionのようなARグラスではなく、まずは「AIスマートグラス」や「空間ディスプレイ」が日常に浸透し、そしてそこに少しずつ現実を認識し重畳するARグラスが浸透していくのかもしれません。

そしてその浸透は意外と早く、AIスマートグラスや空間ディスプレイは年内中にも日本でも使われだすのではないかと感じています。

まとめ

今年のCESについて、出展者としては来場者の多さや熱量に圧倒される日々でした。

また参加者としても多くのハードウェアやサービスを体験させて頂き、XRのトレンドや今後について触れることができました。

palanではこうした世界の最前線に立ち続け、最新情報をお届けするとともに、私達も世界中のクリエイターにAR作成サービスpalanARを届けていきたいと思います。